- No results found

- Use cases

- Co-Creation Space

Community

Organizations

Collaboration Partners

- Login

NOT REGISTERED YET?

Register for the Use Case Management Service for free to start creating your first use case.

Registered users can use the download area and the comment functions.

Die Dokumente sind als «Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Lizenz» als Namensnennung - nichtkommerziell Weitergabe - unter gleichen Bedingungen lizenziert.

Weitere Informationen unter: creativecommons

![]()

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind auch nicht im Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingültigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstützen. Die Use Cases müssen den jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgeführten Beispiele erheben keinen Anspruch an Vollständigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als Best Practice und nicht allgemeingültig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst entstehen, kann der Herausgeber keine Gewährleistung für die Richtigkeit einzelner Inhalte übernehmen.

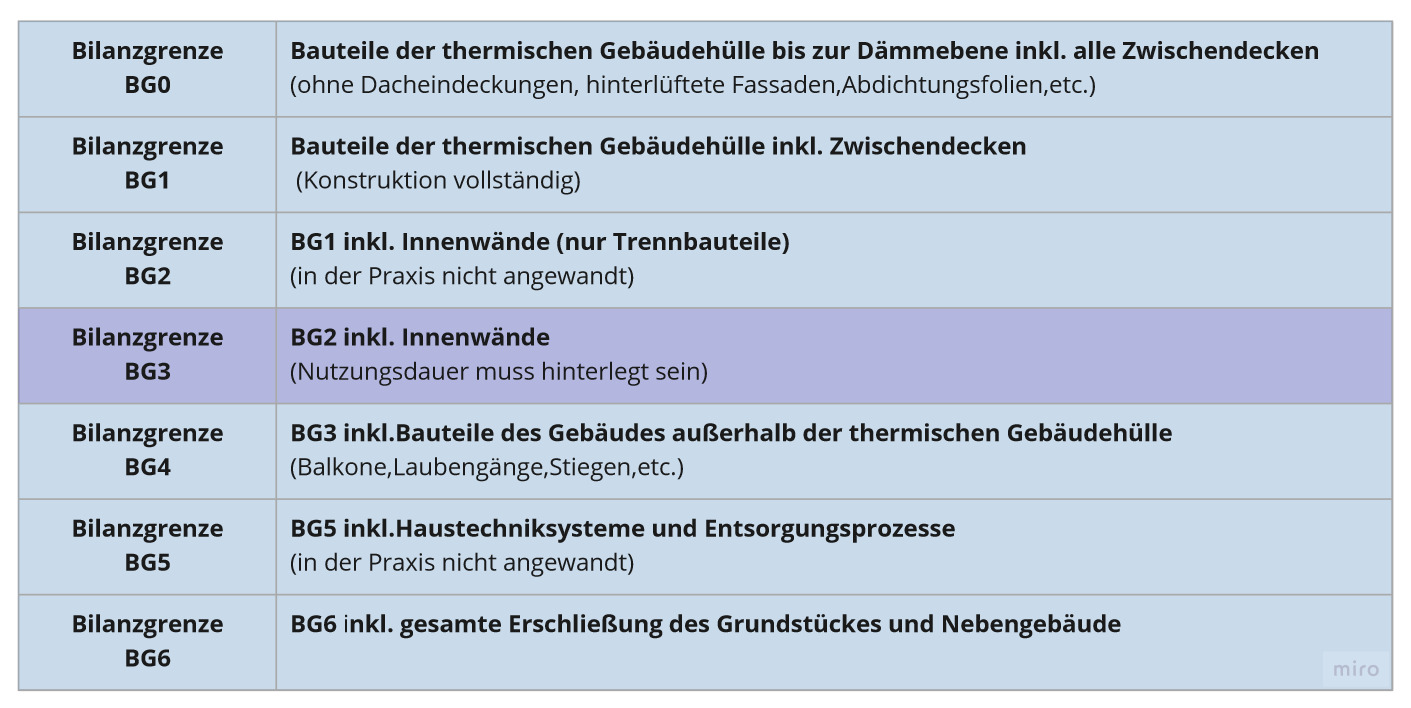

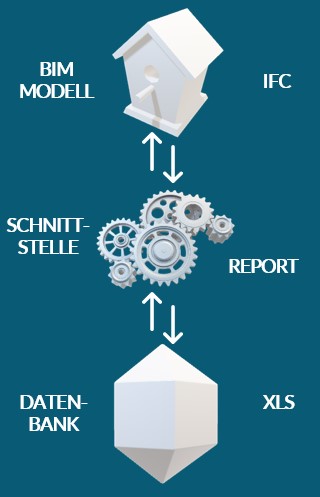

Die automatisierte Umsetzung der Ökobilanzierung aus einem BIM-Modell heraus ist aktuell noch Gegenstand der Forschung und Entwicklung. Alle notwendigen Informationen und Berechnungsschritte sind weitgehend bekannt und beispielsweise in der ISO 14044:2021 03 01 –Umweltmanagement – Ökobilanz beschrieben. Definiert werden muss jedoch noch die IFC Schnittstelle zwischen BIM-Modell und der gewählten Materialdatenbank, damit die Massenauszüge auch wirklich alle relevanten Bauwerksinformationen enthalten und diese in der notwendigen grafischen und symbolischen Form vorliegen.

Die Ökobilanzierung ist ein klar definierter Use-Case für den Nachweis der ökologischen Nachhaltigkeit eines Gebäudes. Die Bestimmbarkeit der Ökobilanz wird zunehmend wichtiger, um in der Folge deren Bewertung und damit die Vergleichbarkeit einer Immobilie hinsichtlich dieser Eigenschaften zu gewährleisten (EU-Taxonomie). Wenn diese Bilanzierung bereits im Entwurf der Immobilie berücksichtigt wird, kann auf die Ökobilanz Einfluss genommen und auf die Erlangung unterschiedlicher Zertifikate zielgerichtet hingearbeitet werden. Die Verknüpfung mit BIM ermöglicht bereits mit dem Gebäudeentwurf modellbasierte Ökobilanzen unter Berücksichtigung der ökologischen Aspekte zu ermitteln und die Entwicklung während der Errichtung zu Überwachen. Die Abschätzungen können mithilfe von Volumenkörpern ermittelt werden. Für detaillierte Berechnungen wird ein genaueres Modell benötigt. Hierfür ist eine Daten-Befüllung des Modells durch eine Spezialistin/einen Spezialisten zielführend. Die Einschätzungen ergeben eine transparente Nachweisführung zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele für die:den Auftraggeber:in. Gleichzeitig erfolgt eine Dokumentation der verbauten Materialien, was für den Use-Case „materieller Gebäudepass“ genutzt werden kann. Für Planer:innen und Berater:innen entsteht ein neues Geschäftsfeld bzw. Dienstleistungsangebot. Die Entwicklung von Software-Tools zur Ökobilanzierung ist ein Zukunftsthema mit großem ökologischem und wirtschaftlichem Potenzial.

Die Ökobilanzierung ist in der Planungs-, Errichtungs- und Betriebsphase eines Gebäudes relevant. Sie gewährt einen Überblick über die ökologische Nachhaltigkeit des Gebäudes, also der verbauten Materialien und Bauteile. Somit ist das Ergebnis der Bilanzierung für allfällige Zertifizierungen des Gebäudes wichtig und wird am Ende des Lebenszyklus für den Rückbau relevant. Sie beinhaltet jedoch keine Informationen über die energetische Versorgung (Strom, Wärme, Kälte) und über die Betriebskosten.

Zu beachten ist, dass die Formulierungen der Anforderungen projektspezifisch erfolgen müssen. Diese Anforderungen müssen auch in den jeweiligen Verträgen der Projektpartner:innen in Form von Verantwortungen beschrieben werden. Die Wahl der Materialien ist mit der Bauphysik und den statischen Anforderungen untrennbar verknüpft und kann nur nach Absprache geändert werden.

Eine Auswertung der Massen und Mengen über IFC wird benötigt; die Möglichkeit über IFC material Properties (p_set_material) die Materialart und Eigenschaften direkt in das Bauteil zu schreiben ist prinzipiell gegeben. Dafür würde es genauerer Festlegungen und Modellierregeln bedürfen und voraussetzen.

Im Zuge des jeweiligen BIM Qualitätsmanagements des Gesamtprojektes werden fixe Prüf- und Freigabeprozesse definiert. Die erforderlichen Daten und Informationen müssen zum Zeitpunkt der Bilanzierung vorhanden sein.

Keine besonderen Anforderungen werden hingegen an die Datenaustauschformate und Schnittstellen (IFC, BCF) gestellt; der Output sollte nach IFC 2x3 zertifiziert sein.

Referenzen und damit Datenverknüpfungen zu verlieren.

Es ist darauf zu achten, über den gesamten Lebenszyklus konstante IDs zu benutzen, um keine Referenzen und damit Datenverknüpfungen zu verlieren.

Die Produktdaten selbst werden nicht im IFC formuliert, sondern sind aus den Aufbauten-Katalogen (Bauphysik) zu übernehmen. Im IFC wird mit eindeutigen Bauteilkennungen (z.B. AW01) gearbeitet. Konkrete Informationen, Parameter und Einheit sind in nachfolgender Tabelle ersichtlich:

Weitere Anmerkungen:

Grundsätzlich entsteht für die Modellierer in einem BIM-Projekt kein Mehraufwand, wie eine zusätzliche Befüllung oder eine detaillierte Modellierung. Die erforderlichen Parameter sind auch Bestandsteil anderer Anwendungsfälle.

Die Ermittlung der Ökobilanz ist eine Zusatzleistung, die gleichfalls zusätzlich vergütet werden muss. Diese wird aber durch die Verwendung von BIM quantitativ aufgewertet.

Notwendige Arbeitsschritte zur Erstellung der Ökobilanzierung mit BIM sind:

Um die Nachhaltigkeit eines Gebäudes vollständig abzubilden, sind neben der Ökobilanzierung auch Aspekte der ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit zu ermitteln. Für die Durchführung muss das BIM Modell mit den notwendigen Informationen versehen werden, um die einzelnen Ökobilanzen wie z.B. den CO -Fußabdruck berechnen zu können, muss das BIM-Modell mit den notwendigen Informationen versehen werden.

Diese Informationen sind im Wesentlichen Massenauszüge aller Bauteile und deren Materialien. Die Massenauszüge werden dann Materialkennwerten aus z.B. der IBO Materialdatenbank zugeordnet. Die Zusammenführung der Modelldaten (Massenauszüge) und Materialdaten, erfolgt über einen IFC Export heraus und seitens Materialdatenbank über eine spezifische Schnittstelle. Die Zusammenführung der Daten geschieht entweder in einer einfachen Kalkulationstabelle oder in speziellen Softwareplattformen. In der jeweiligen Datenbank (Excel oder Softwareplattform) erfolgt dann im dritten und letzten Schritt die eigentliche Berechnung, d.h. die Ökolobilanzierung. Im Ergebnis entsteht einerseits der materielle Gebäudepass, d.h. ein gut strukturierter Überblick, welche Materialien im Gebäude verwendet sind und daran geknüpft die Ökobilanzierung, d.h. eine Aussage darüber, welchen ökologischen Fußabdruck diese verbauten Materialien aufweisen. Wie einführend erwähnt, können darauf aufbauend weiterführende Berechnungen zur wirtschaftlichen, ökologischen oder auch sozialen Bewertung durchgeführt werden.

https://www.digitalfindetstadt.at/fileadmin/user_upload/Bericht_Digital_findet_Stadt_07022022.pdf