- No results found

- Use cases

- Co-Creation Space

Community

Organizations

Collaboration Partners

- Login

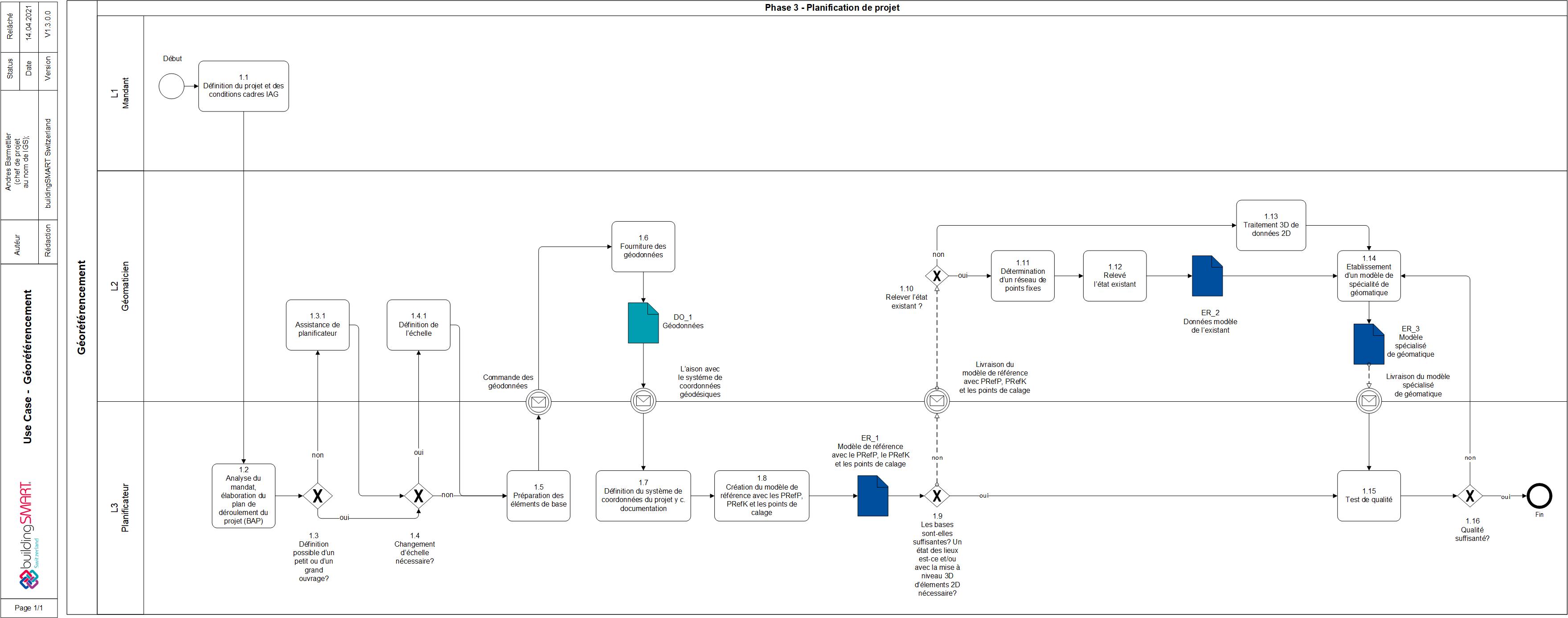

Ce „use case“, traite de la problématique du géoréférencement dans le cadre du BIM, pour de petits ou de grands ouvrages. Dans ce but, une marche à suivre détaillée a été produite (voir annexe) de laquelle a été tirée ce „use case“ comprenant une carte de processus et sa description. Il vise à montrer à tous les intervenants d’un projet de construction, mais surtout aux architectes et planificateurs, l’importance du thème du géoréférencement et ainsi à éviter des erreurs et des surcoûts aux personnes impliquées. Les principes généraux sont traités dans le chapitre d’introduction puis des aides pratiques à la décision sont présentées, des solutions possibles sont décrites et enfin des recommandations sont données en tant que «Best Practice» concernant les éléments suivants :

La carte de processus décrit la procédure à suivre étape par étape conduisant à un géoréférencement correct dans une phase précoce et constitue ainsi une base pour de nombreux autres „use cases“ comme, par exemple, le modèle de coordination, le field2bim (levés d’éléments existants) ou le bim2field (implantations).

Nous remercions le groupe de pilotage „BIM-Geodaten“ pour la mise en route, Andy Kluser (GeoplanTeam) et Bernd Domer (HES-SO/HEPIA) pour la rédaction ainsi qu’Ingénieurs-Géomètres Suisses (IGS) pour le soutien financier dans l’élaboration du guide et de ce „use case“.

La problématique du géoréférencement doit être traitée et documentée par le planificateur resp. l’architecte tout au début d’un projet de construction. Il crée la relation, à l‘aide d‘une transformation, entre le système de coordonnées du projet et le système de coordonnées géodésique d‘ordre supérieur.

Pour les immeubles en hauteur et les ouvrages de petite taille, un système de coordonnées local, sans déformation, lié au système de coordonnées géodésiques d’ordre supérieur, est généralement suffisant comme système de coordonnées du projet (PRefP = point limite ou point fixe planimétrique). Dans le cas d’ouvrages linéaires de grande taille, le tracé est généralement décrit dans un système de coordonnées géodésique d’ordre supérieur. Par contre, les plus petits ouvrages d’ingénieur qui lui sont associés sont décrits dans leur propre système de coordonnées local, lequel est lié au tracé. Les paramètres de transformation nécessaire au géoréférencement sont déterminés à partir de points de calages identiques dans les deux systèmes. Les écarts qui en résultent doivent faire l’objet d’une analyse. En fonction des exigences de précision du projet, un facteur d’échelle devra être introduit, ou pas.

Le PRefP est, en planimétrie, le point zéro du projet et doit, de préférence, correspondre à un point dont les coordonnées sont connues dans le système géodésique d’ordre supérieur (point limite ou point fixe planimétrique) connu en coordonnées. Il est représenté à l’aide d’une pyramide à base carrée et doit posséder des données sémantiques. Le PRefP est décrit dans le BAP.

Le PRefK donne l’altitude locale du projet (+/-0.00) et doit être représenté, pour bien se distinguer visuellement du PRefP, à l‘aide d’une pyramide à l’envers. Il doit posséder des informations sémantiques et être décrit dans le BAP. Si le modèle est tourné par rapport au nord, l’angle de rotation doit être donné avec 3 décimales, correspondre à un azimut, c’est à dire comme une valeur d’angle par rapport à l’ordonnée, tournant dans le sens des aiguilles d’une montre et être inscrit dans le BAP. Un changement d’échelle doit être donné avec au moins 5 décimales et doit également être documenté dans le BAP. Des points de calage/contrôle peuvent servir à un contrôle simple et indépendant du géoréférencement. Ils doivent posséder, comme données sémantiques, des coordonnées dans le système local du projet et dans le système de coordonnées d’ordre supérieur. Comme le PRefP, ils sont représentés par un objet 3D de la forme d’une pyramide et doivent être documentés dans le BAP.

En IFC, il existe plusieurs possibilités de géoréférencement. Clemen et al. (2019) propose, dans leur concept de Level of Georeferencing (LoGeoRef), 5 niveaux. Pour un géoréférencement correct, les niveaux LoGeoRef30, LoGeoRef40 und LoGeoRef50 sont recommandés mais seul le LoGeoRef50 permet d’introduire un changement d’échelle et des métadonnées sur les systèmes de coordonnées. Ce niveau n’est disponible qu’à partir de la version 4 de l’IFC. Un concept permettant de décrire un réseau de points fixes, des points de calage et de procéder à une transformation en trois phases dans des projets comprenant plusieurs bâtiments dans une même petite zone manque dans le schéma de données de l’IFC.

Le réseau de points fixes représente la réalisation du cadre de référence des coordonnées du projet et donc l’interface entre le plan et la réalité. Sa mise en place et son calcul par un spécialiste sont des conditions nécessaires à l’obtention d’une grande précision et de la fiabilité. Les coordonnées dans le système du projet et dans le système géodésique d’ordre supérieur de chacun des points fixes doivent être données de manière sémantique explicitement comme valeurs caractéristiques. Géométriquement, les points fixes sont représentés par des pyramides dans le modèle spécifique de géomatique. Le modèle spécifique de géomatique contient toutes les données qui relèvent de la responsabilité du géomaticien. Il peut s’agir, outre le réseau de points fixes, de données existantes, de géodonnées existantes montées en 3D, de données d’implantations ou de toute autre géoinformation. Le flux de données, basé sur un modèle, joue un rôle central dans la méthode BIM, de l’intégration des données de base à la livraison de résultats. Cela conduit à des changements radicaux dans les habitudes de travail et, nécessairement, à des modifications dans les processus.

Vous trouverez des explications détaillés sur tous ces différents sujets dans le guide, en annexe.

Ce „use case“ traite du géoréférencement initial, dans une phase précoce du projet. Des processus conduisant à cette opération ou en découlant ne sont pas abordés, comme par exemple:

Références bibilographiques:

Les cas d'utilisation sont sous licence "Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License" en tant qu'attribution - distribution non commerciale - dans les mêmes conditions

Pour plus d'informations, voir : creativecommons

Les documents ne prétendent pas être complets. Ils ne doivent pas non plus être compris comme une recommandation ou une ligne directrice généralement valable d'un point de vue juridique, mais visant à aider le client et le contractant dans l'application de la méthode BIM. Les cas d'utilisation doivent être adaptés aux exigences spécifiques du projet. Les exemples donnés ici ne se veulent pas exhaustifs. L'information est basée sur l'expérience pratique et doit donc être considérée comme une meilleure pratique et non comme une pratique générale. Comme nous sommes dans une phase où les définitions ne font qu'émerger, buildingSMART ne peut pas garantir l'exactitude des contenus individuels.

NOT REGISTERED YET?

Register for the Use Case Management Service for free to start creating your first use case.

Registered users can use the download area and the comment functions.

Level of Geometry

Lanes

Activités

1.1 Définition du projet et des conditions cadres IAG

1.2 Analyse du mandat, élaboration du plan de déroulement du projet (BAP)

1.3 Définition possible d’un petit ou d’un grand ouvrage?

1.4 Changement d’échelle nécessaire?

1.5 Préparation des éléments de base

1.6 Fourniture des géodonnées

1.7 Définition du système de coordonnées du projet y c. documentation

1.8 Création du modèle de référence

1.9 Les bases sont-elles suffisantes?

1.10 Relever l’état existant ?

1.11 Détermination d’un réseau de points fixes

1.12 Relevé l’état existant

1.13 Traitement 3D de données 2D

1.14 Etablissement d’un modèle de spécialité de géomatique

1.15 Test de qualité

1.16 Qualité suffisante ?

Données Objets (DO_)

DO_1 Géodonnées

Les géodonnées qui sont nécessaires comme éléments de base pour l’ouvrage comme, par exemple :

De telles géodonnées existent souvent dans des formats non compatibles BIM tels que 2D-DWG, INTERLIS, Shape etc. Comme ce „use case“ est assez général, les bases nécessaires ne peuvent pas être davantage détaillées.

Initiateur – Géomaticien

Exécutant – Planificateur

Conditions d’échange des informations (ER_)

ER_1 Modèle de référence avec le PRefP, le PRefK et les points de calage

Mise à disposition des informations suivantes:

Initiateur – Planificateur

Exécutant – Géomaticien

ER_2 Données modèle de l‘existant

Le modèle de l’existant peut être de différentes natures

Comme ce „use case“ est assez général, les ER nécessaires ne peuvent pas être davantage détaillés. Voir à ce sujet le uses case « modélisation de l’existant ».

Initiateur – Géomaticien

Exécutant – Géomaticien

ER_3 Modèle spécialisé de géomatique

Le modèle spécialisé de géomatique contient toutes les données qui relèvent de la responsabilité du géomaticien comme :

Voir d’autres use cases. Comme ce „use case“ est assez général, seules quelques exigences en matière d’échange du réseau de points fixes sont davantage détaillées.

Initiateur – Géomaticien

Exécutant – Planificateur