- Keine Ergebnisse gefunden

- Anwendungsfälle

- Co-Creation Space

Community

Organisationen

Kooperationspartner

- Anmelden

NOCH NICHT REGISTRIERT?

Registrieren Sie sich für den Use Case Management Service kostenlos, um Ihren ersten Use Case zu erstellen.

Registrierte Benutzer können den Download-Bereich und die Kommentarfunktionen nutzen.

buildingSMART Deutschland e. V.

Die Dokumente sind als «Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Lizenz» als Namensnennung - nichtkommerziell Weitergabe - unter gleichen Bedingungen lizenziert.

Weitere Informationen unter: creativecommons

![]()

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind auch nicht im Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingültigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstützen. Die Use Cases müssen den jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgeführten Beispiele erheben keinen Anspruch an Vollständigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als Best Practice und nicht allgemeingültig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst entstehen, kann der Herausgeber keine Gewährleistung für die Richtigkeit einzelner Inhalte übernehmen.

Für die Ausführungsplanung der Stahlbetonbewehrung benötigt man zwei wesentliche Grundlagen:

Die exakte Geometrie des auszuführenden Bauwerks mit Aussparungen und Einbauteilen (Schalmaße), sowie die statische Berechnung (siehe Abschnitt 4), die neben konstruktiven Hinweisen (z.B. maximale Stabdurchmesser oder minimale Abstände) die statisch erforderliche Bewehrungsmenge für jedes Bauteil und deren Verteilung beinhaltet.

Das Bewehrungsmodell wird als eigenständiges Fachmodell der Tragwerksplanung modelliert.

Als Modellgrundlage wird ein Tragwerksmodells genutzt, aus dem die Schalpläne abgeleitet werden können. Dieses Schalungsmodell, wenn man es nennen möchte, muss sowohl die geometrischen (LOG) als auch attributiven Voraussetzungen (LOI) erfüllen, die für eine exakte Ausführungsplanung notwendig sind.

Das mit einem BIM-Autorenwerkzeug erstellte Bewehrungsmodell dient dann in den folgenden BIMProzessen der Qualitätssicherung, Koordination, Mengenermittlung und kann außerdem als Grundlage für die automatisierte Erstellung der Bewehrungskomponenten in der Vorfabrikation dienen.

Dieser Anwendungsfall wurde am 24.08.2018 von der Fachgruppe "Tragwerksplanung" von buildingSMART Deutschland fachlich geprüft.

Als Ausgangsmodell für die Modellierung des Bewehrungsmodells wird das Schalungsmodell genutzt. Dieses beinhaltet alle konstruktiven Bauteile und Bauelemente die in Stahlbeton geplant und ausführt werden, unabhängig davon, ob sie durch Ortbeton mit in situ eingebrachter Bewehrung erstellt oder als vorgefertigtes Bauteil in dem Bauwerk verbaut werden. Das Schalungsmodell kann von dem Tragwerksmodell nach der Bemessungsstatik abgeleitet werden, wobei alle tragenden Bauteile, die nicht in Stahlbeton ausgeführt werden oder nur zum Teil wegen der Anschlusspunkte und Kontaktflächen relevant sind, keine Berücksichtigung finden.

Die konstruktiven Bauteile und -elemente, wie Fundamente, Wände, Decken, Platten, Balken, Stützen, Pfähle, Treppen, Rampen, Dächer, Schornsteine, etc. werden in Bauteiltyplisten und Modellelementmatrizen mit den erforderlichen Attributen dokumentiert, um das Bewehrungsmodell gegen diese Dokumentation prüfen zu können.

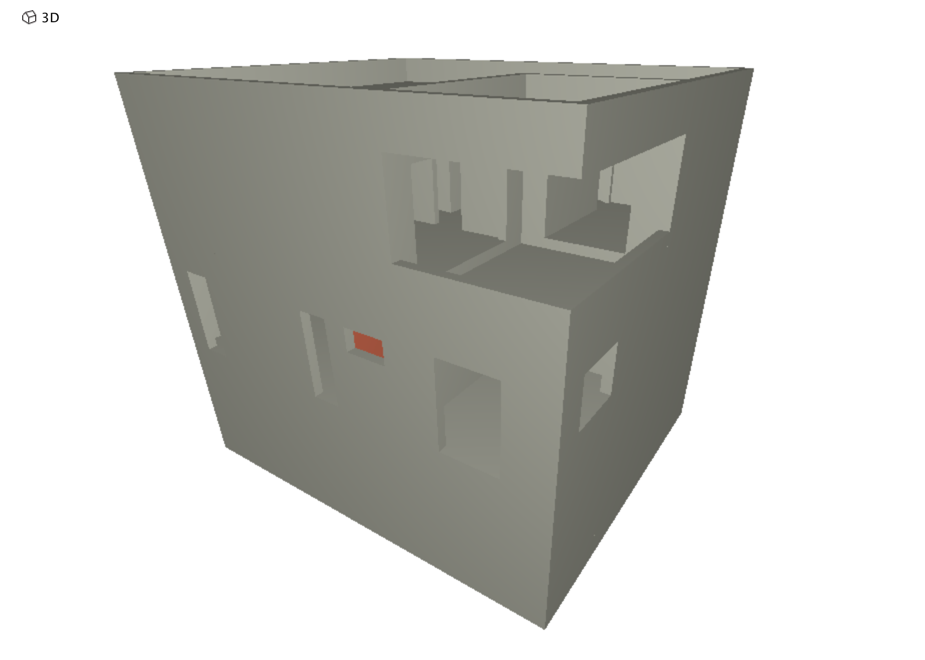

Abbildung 1 zeigt ein typisches Ifc-Modell der kerntragenden Schichten, die nach der Bemusterung mit Stahlbeton als Schalungsmodell zur Ableitung von Schalplänen zur Verfügung stehen.

Abb. 1 Schalungsmodell - Stahlbeton des Tragwerksmodells

Bewehrungsmodell

Das Bewehrungsmodell wird so modelliert, dass die konstruktiven Elemente als Bewehrungselemente (in Ifc 2x3 als IfcReinforcingElement) abgebildet werden. In den Ifc-Schemen 2x3 und 4.0 stehen dazu folgende Ifc-Entitäten zur Verfügung:

Die die abstrakte Ifc-Überklasse IfcReinforcementElement stellt allen Ifc-Entitäten folgende festdefinierten Attributfelder bereit:

Die Werte dieser Attribute sollten durch das BIM-Autorenwerkzeug gemäß der Modellierung gefüllt.

Weitere Attribute sowie die verwendeten Klassifikationen sollten vorher mit den Planungsbeteiligten abgestimmt werden:

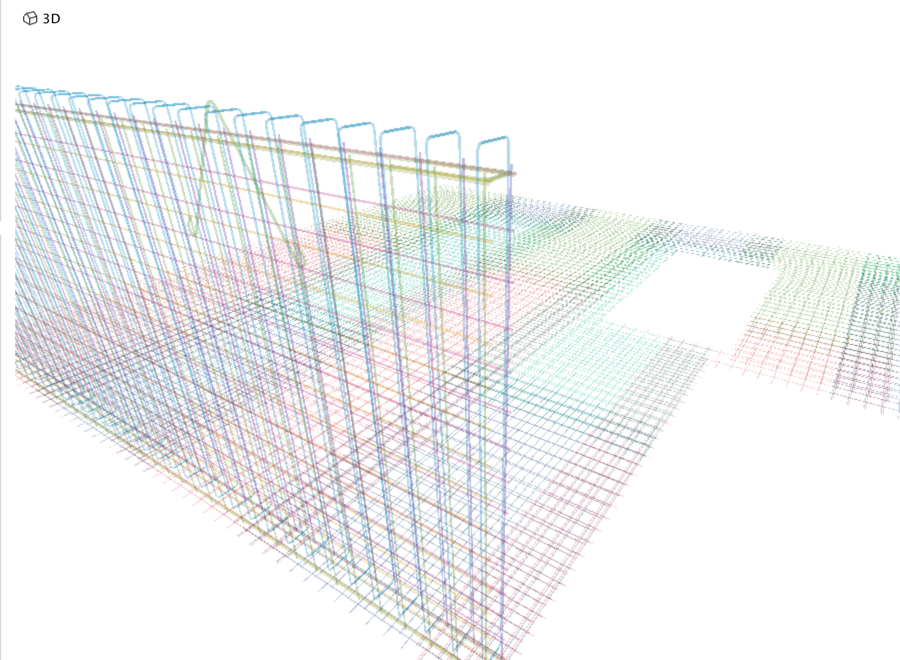

Abbildung 2 zeigt exemplarisch ein Ifc-Modell das nur aus Bewehrungselementen besteht und in einer BIM-Koordinationssoftware gegen das Schalungsmodell geprüft werden kann.

Abbildung 2-Bewehrungsmodell in einem Geschoss

Das Schalungsmodell kann, wie in Abschnitt 3.1 angedeutet, aus sehr verschiedenen Bauteiltypen bestehen. Neben den bereits in der Ifc-Norm DIN EN ISO 16739:2017-04 spezifizierten Bauteilen für den Hoch- und Anlagenbau wird man gerade für die BIM-Projekte in der Infrastruktur auf nicht durch Ifc klassifizierte Bauelemente zurückgreifen müssen, die mit der Entität IfcBuilingElementProxy modelliert werden müssen. Die Attributierung als tragend (load bearing = true) wird vorausgesetzt; diese ist aber nicht Bestandteil der Ifc-Schemen 2x3 und 4.0, sondern wird in den Attributsätzen der Softwarehersteller genutzt.

Für die Bauteile und -elemente, die in Stahlbeton ausgeführt werden, stellt das aktuelle Ifc-Schema 4.0 folgende Eigenschaftensätze (Property Sets, Pset_) zur Verfügung,

die in allen Ifc-Entitäten sowie in der Entität IfcBuildingElementProxy für Informationen genutzt werden können.

Für eine BIM-konforme Übergabe der Berechnungsergebnisse steht derzeit kein entsprechendes IFCSchema als Transportformat zur Verfügung. Hier bieten einige Hersteller proprietäre Austauschformate an, meist als 2D-Dokumentation, die aber für die Bewehrung von ebenen Flächenbauteilen wie Decken durchaus geeignet sind. Ebenso üblich ist es, Höhenlinienplots aus der Statik in das Schalungsmodell zu übernehmen und damit die erforderliche Bewehrung zu konstruieren. Zwischen den verschiedenen Software-Lösungen zur Modellierung und Statischen Analyse existieren zum Teil direkte Austauschmodule, die eine Übernahme der Ergebnisse der statischen Berechnung ermöglichen, um eine manuelle Datenübernahme zu umgehen.

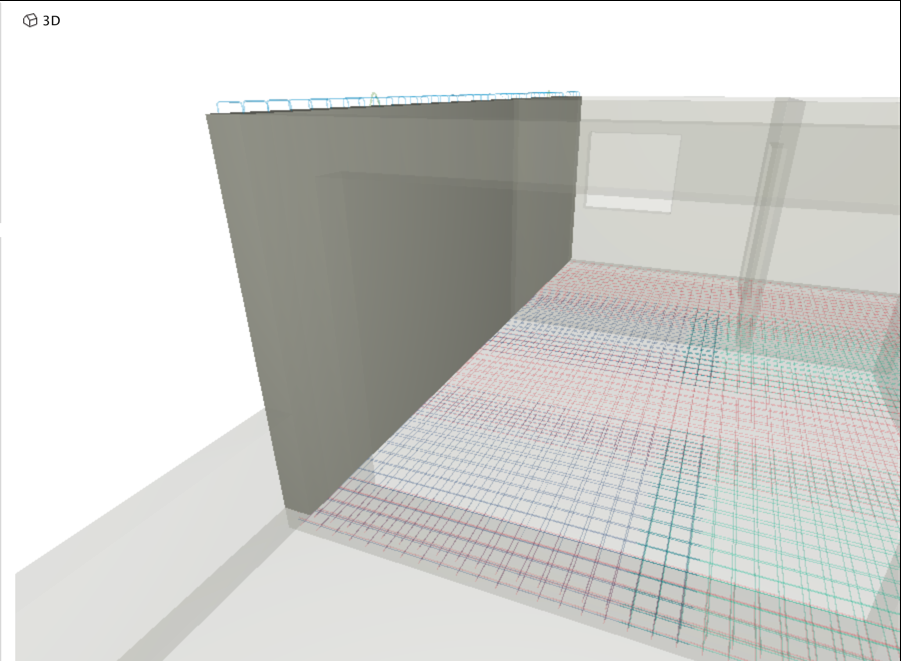

Abbildung 3-Koordinationsmodell aus Schalungsmodell und Bewehrungsmodell

Abbildung 3 zeigt eine vereinfachte Sicht in das Koordinationsmodell, mit dem sowohl die Qualitätssicherung (z.B. Prüfung der Attributierung und Betonüberdeckung) als auch die BIMKoordination und Lösungsfindung z.B. im Fall der Schlitz- und Durchbruchsplanung durchgeführt wird.

Der Initiator des Bewehrungsmodells ist die ausführende Firma, die unmittelbar vor der Ausführung die Bewehrungspläne und die Informationen für Ausführung benötigt. Zuvor bestehen die Informationen bezüglich des Bewehrungsgrades, als Attribut in dem Tragwerksmodell zur Verfügung, um eine annähernde Kostenkalkulation für die Ausschreibung zu erstellen.

Der Initiator des Bewehrungsmodells stellt die Notwendigkeit des Modells fest und beauftragt die Erstellung. Diese Rolle kann je nach vertraglicher Situation ganz unterschiedlich sein.

Der BIM-Modellautor des Schalungsmodells ist der Tragwerksplaner, um daraus Schalpläne zu entwickeln.

Der BIM-Modellautor des Bewehrungsmodells ist ebenfalls der Tragwerksplaner, um daraus Bewehrungspläne und gegebenenfalls Konstruktionsmodelle und -Daten für die Vorfertigung zu entwickeln.

Der BIM-Koordinator des Tragwerksplaners übernimmt die Qualitätssicherung des Bewehrungsmodells, indem er das Bewehrungsmodell mit dem Tragwerksmodell verschneidet und geometrisch, z.B. Betonüberdeckungen, prüft. Ebenso sind je nach Anforderungen an das Bewehrungsmodell, Klassifikationen und Attributierungen zu prüfen und deren Ergebnisse zu dokumentieren.

Der BIM-Gesamtkoordinator prüft insbesondere bei der Schlitz- und Durchbruchsplanung und seinen Abstimmungsprozessen das Bewehrungsmodell mit den Fach- und Teilmodellen der anderen Gewerke, um Kollisionen zu erkennen und dokumentieren. Gegebenenfalls führt die Gesamtkoordination zu Mehrfachdurchläufen von Modellierungs- und Prüfprozessen, die in dem Prozessdiagramm nicht aufgeführt werden.

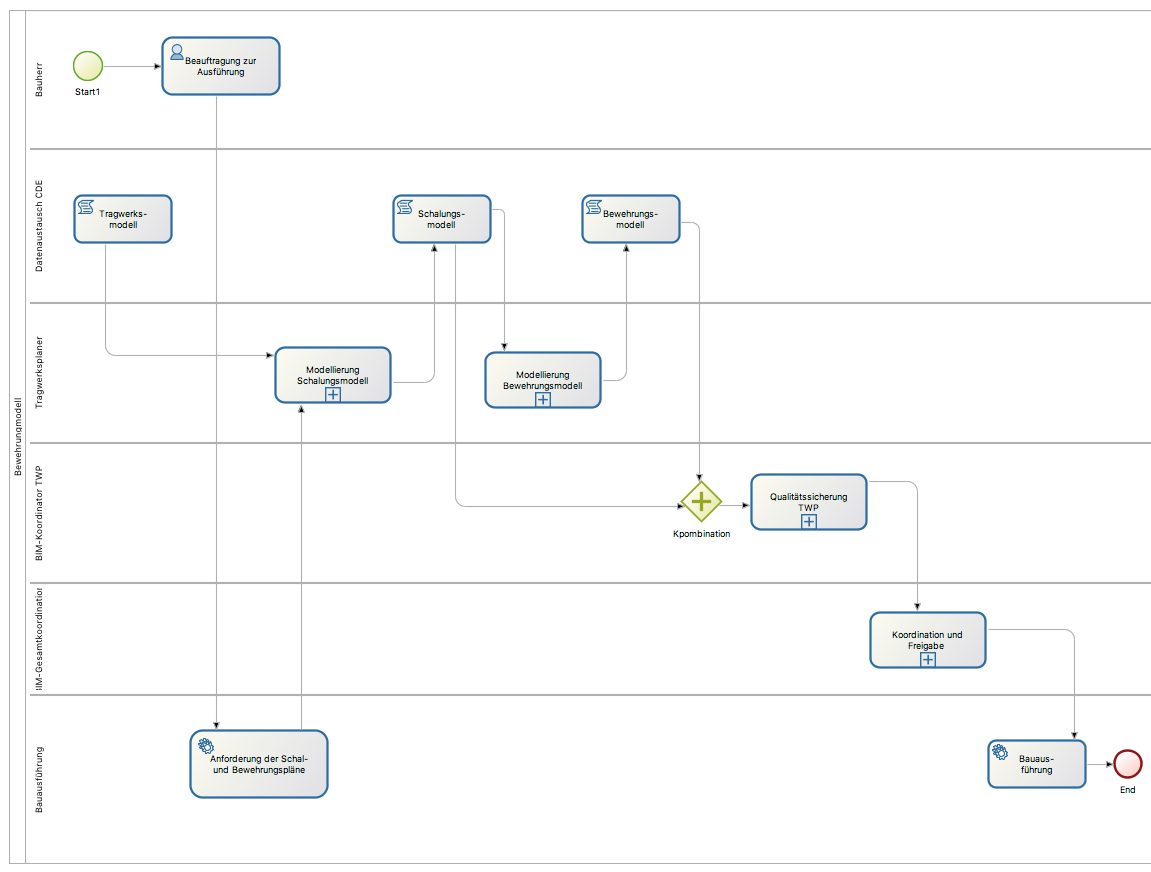

Diagramm 1 zeigt einen möglichen Workflow der Erstellung eines Bewehrungsmodells als BPMN-Prozessdiagramm.

Dabei sind Variationen hinsichtlich der Beauftragung möglich; die Anforderungen können je nach Vertragsform vom Bauherrn oder der ausführenden Bauunternehmung gestellt werden. Ebenso kann dies ein interner Prozess bei einem Generalunternehmer sein, der einer firmeninternen Strukturierung

unterliegt.