- Aucun résultat trouvé

- Cas d'utilisation

- Co-Creation Space

Communauté

Organisations

Partenaires de collaboration

- Connexion

Im Jahr 2017 wurde im Zuge eines Treffens der Regionalgruppe Mitteldeutschland von buildingSMART Deutschland die Arbeitsgruppe Schlitz- und Durchbruchsplanung gegründet. Diese entstand aus einer Initiative von mehreren Personen / Firmen, welche sich gemeinsam für die Entwicklung eines einheitlichen Standards für die Durchbruchsplanung auf Basis von IFC einsetzen möchten.

Das erklärte Ziel des Use Cases ist der Aufbau eines einfachen und pragmatischen Workflows für eine BIM-basierte Durchbruchsplanung.

Dieses Use Case beschreibt die Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe. Neben der Vorstellung und Erläuterung des Workflows werden auch viele weitere Themen (allg. BIM-Informationen, gemeinsamer Einfügepunkt etc.) aufgegriffen und in den Anhängen des Dokuments ausgeführt.

Sämtliche digitalen Informationen (Modelle, Vorlagen, XML-Dateien, usw.), die im Zuge der Erstellung des Use Cases (bzw. Leitfadens) zusammengetragen wurden, sind unter unter dem Gesamtprozess und den Informationsanforderungen frei verfügbar

Der Leitfaden enthält alle Erkenntnisse die gesammelt wurden und gibt Hinweise und Hilfen für die praktische Anwendung.

Problemstellung

Die Schlitz- und Durchbruchsplanung im konventionellen Planungsprozess ohne den Einsatz von BIM-Methoden oder IFC hat in vielen Bereichen Schwächen, die immer wieder zu Fehlern, Problemen oder auch Streit zwischen den Beteiligten führen.

Die bekanntesten Schwierigkeiten sind:

Daher möchte diese Gruppe durch die neue Betrachtungsweise des Durchbruchsworkflows mit Hilfe von BIM-Methoden zumindest Möglichkeiten aufzeigen, einige der Probleme zu lösen.

Ausblick

In diesem Leitfaden sind die Best-Practice-Erfahrungen für eine einfache Schlitz- und Durchbruchsplanung abgebildet und beschrieben. Dieser Lösungsweg lässt sich für jeden Anwender mit überschaubarem Aufwand umsetzen und kann für beliebige Projekte angewendet und angepasst werden.

Derzeit laufen verschiedene Tests in der Praxis. Die Erkenntnisse aus diesen Tests wurden in Revisionen der Dokumentation beim VDI/buildingSMART 2552 Blatt 11 Unterblatt 2 aufgenommen. Auch aus den weiteren Entwicklungen heraus soll die Dokumentation immer weiter angepasst und optimiert werden.

Sollten Ihnen bei der Anwendung des Workflows und der zugehörigen Software in der Praxis Fehler oder Probleme auffallen, freut sich die Gruppe über Ihr Feedback oder Vorschläge zur weiteren Verbesserung.

Die Arbeitsgruppe Durchbruchsplanung hat das klare Ziel, mit den Ergebnissen Ihrer Arbeit, jedem die Möglichkeit zu geben eine einfache Durchbruchsplanung per IFC durchzuführen. Dazu soll besonders auf die erkannten Schwierigkeiten konventioneller Planungen eingegangen werden, um Vorteile herauszuarbeiten und dadurch eine reale Effektivitätssteigerung zu bewirken.

Die Arbeitsgruppe setzt sich aus verschiedensten Beteiligten und Firmen zusammen, wodurch die Möglichkeit besteht, unterschiedliche Anforderungen und Betrachtungsweisen innerhalb des Prozesses Durchbruchsplanung zu berücksichtigen. Weiterhin ist die Arbeitsgruppe sehr praxisorientiert aufgestellt. Das Ziel ist es daher, den theoretischen Ansatz immer gleich praktisch auszutesten und diese Erkenntnisse in die Ergebnisse einfließen zu lassen.

Anmerkung zur Verwendung von IFC 2x3:

Die für IFC 4 beschriebenen Anforderungen sind in ähnlicher Weise auch mit IFC 2x3 umsetzbar. Auch hier können Elemente vom Typ IfcBuildingElementProxy als Durchbruchsvorschläge angelegt werden. Im Unterschied zu IFC 4 kann aber nicht der PredefinedType PROVISIONFORVOID gewählt werden. Stattdessen soll hierfür der nutzerdefinierbare Typ (ObjectType) ebenfalls mit PROVISIONFORVOID belegt werden. Der in IFC 4 eingeführte Eigenschaftssatz ist in IFC 2x3 offiziell noch nicht verfügbar, soll im Sinne eines einheitlichen Datenaustauschs aber ebenso in IFC 2x3 verwendet werden.

IFC4: IfcBuildingElementProxyTypeEnum.PROVISIONFORVOID

IFC4.3: IfcVirtualElementTypeEnum.PROVISIONFORVOID

Software

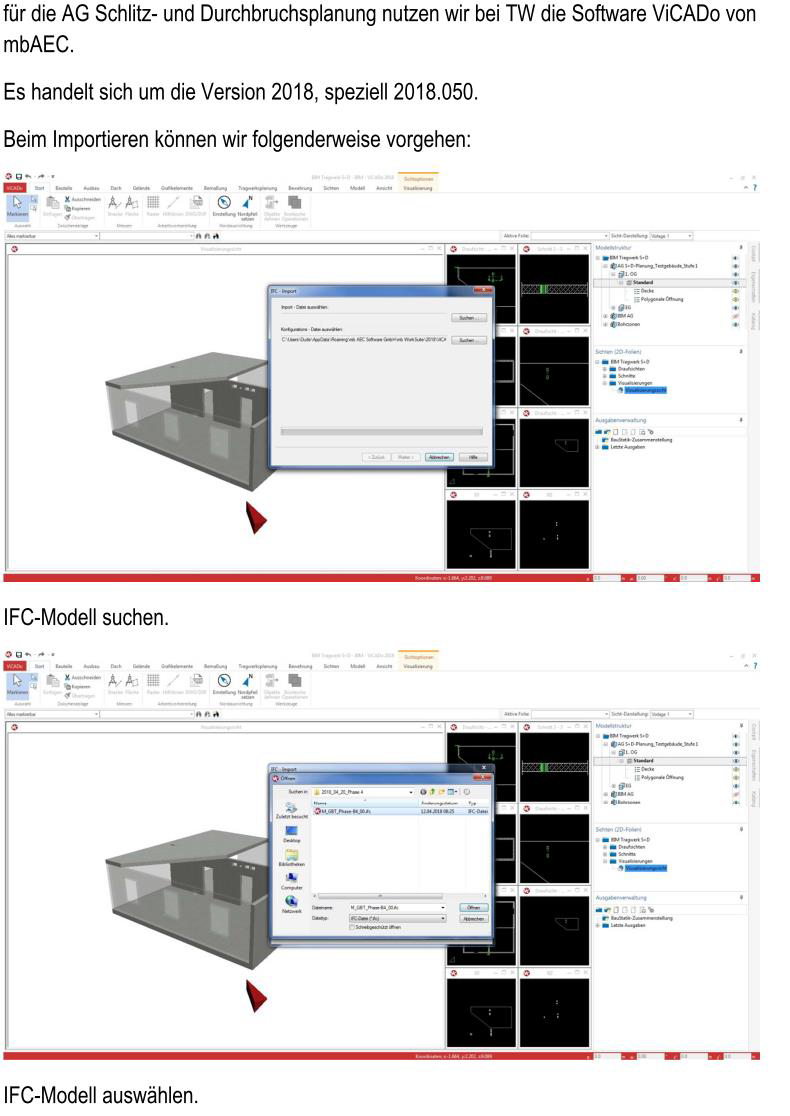

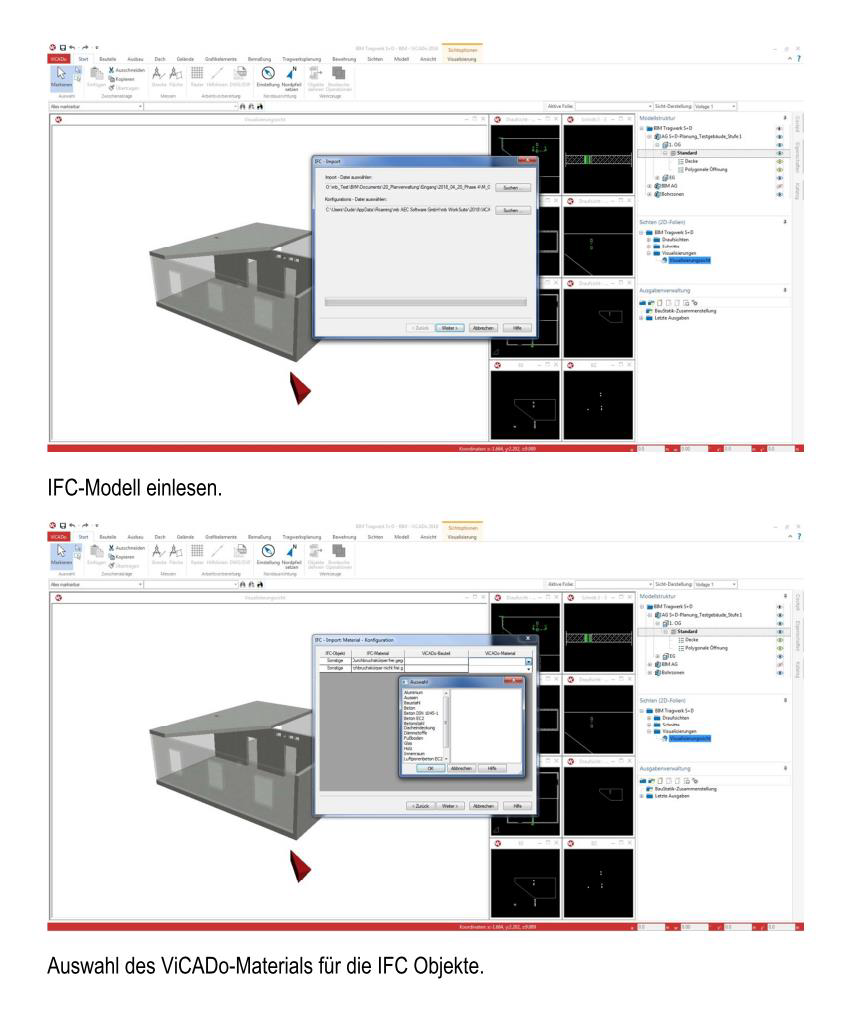

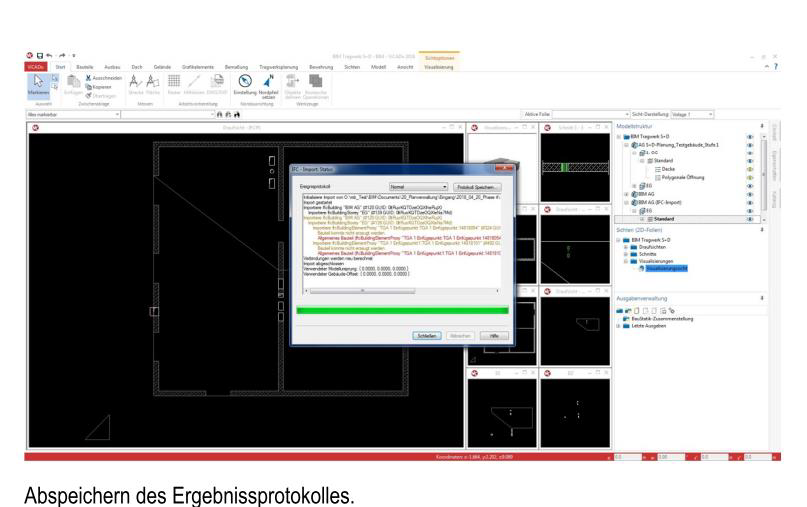

Für die IFC-basierte Schlitz- und Durchbruchsplanung ist das Vorhandensein eines BIM-fähiges Werkzeug (IFC-Import & -Export) unerlässlich. In der Testumgebung der Arbeitsgruppe wurden beispielhaft die folgenden Programme verwendet. Ein Workflow mit anderen Programmen ist ebenfalls immer möglich.

| Disziplin / Rollen | Programm | Version |

| Koordinierender z.B.: der Architekt/Objektplaner | ArchiCAD | 21 |

| Erstellender z.B.: der Gebäudetechniker | Revit + Linear + Microstation TRICad | 2017/2018 |

| Prüfender z.B.: der Tragwerksplanung oder der Brandschützer | mb-ViCADo | 2018 |

| BIM-Koordination | Navisworks/Solibri Model Checker | 2018/9.8 |

| Alle (IFC-Anschauungstool) | FZK-Viewer / Solibri Model Viewer | 4/9.8 |

Hinweise und Empfehlungen

Für einen reibungslosen Ablauf der Schlitz – und Durchbruchsplanung auf Basis von IFC können je nach Projekt Anpassungen oder Erweiterungen des erläuterten Workflows auftreten. Aufgrund der Komplexität konnte aber nicht jeder Fall abgebildet werden, daher sollen nachfolgend die wichtigsten auftretenden Fälle und Empfehlungen kurz vorgestellt werden.

Umgang mit mehreren TGA-Planern

| Fall: | In einem Projekt gibt es nicht einen, sondern mehrere TGA-Planer |

| Standardlösung: | In diesem Fall wird empfohlen, dass jeder TGA-Planer (Meist HLSK und ELT) seine Durchbrüche kommuniziert. Gemeinsam genutzte Durchbrüche werden über einen der TGA-Planer koordiniert/kommuniziert. In Folge gibt es mehrere Durchbruchsmodelle. |

| Alternative-Lösung: | Alternativ können alle Durchbruchsvorschläge in einem Modell gesammelt und durch einen Verantwortlichen TGA-Koordinator verwaltet und vorabgestimmt werden. |

Einbindung weiterer Fachplaner (nicht TGA)

| Fall: | In einem Projekt gibt es neben der Tragwerksplanung auch weitere prüfende Instanzen (z.B. Brandschutzplaner, Baufirmen…). |

| Standardlösung: | In diesem Fall wird empfohlen, dass jeder Prüfende Anmerkungen an die Durchbruchsvorschläge erstellt und alles über den Architekten kommuniziert wird. |

Nutzung von Sperrzonen

| Empfehlung: | Um die Abstimmung der Durchbrüche und die generelle Planung der TGA-Fachplaner zu vereinfachen, wird empfohlen, Sperrzonen durch die Tragwerksplaner zu definieren. Dadurch werden klar festgelegte Zonen als Sperrzone festgelegt. Dies kann am einfachsten durch festlegen von Bauteilen und dem Eintragen einer Eigenschaft in den Modellen der Architektur und Tragwerksplanung erfolgen. |

Umgang mit nicht von der TGA-kommenden Durchbrüchen (Aufzug)

| Fall: | In einem Projekt werden verschiedenste weitere Durchbrüche und Öffnungen zum Beispiel durch den Aufzugsbauer notwendig. |

| Standardlösung: | In diesem Fall wird empfohlen, dass die Durchbrüche im Architekturmodell mitgeführt werden ohne die Durchbruchsabstimmung zu fahren (klassischer Weg). |

Direkte Kommunikation zwischen Tragwerksplaner und TGA-Planer

| Fall: | In einem Projekt soll die Abstimmung der Durchbrüche erst komplett mit dem Tragwerksplaner erfolgen. |

| Standardlösung: | In diesem Fall wird empfohlen, dass die Durchbrüche erst mit dem TWP-Modell abzustimmen und dann erst die Abstimmung mit dem Architekten vorzunehmen. Die notwendige Beachtung beider Fachdisziplinen bleibt erhalten. |

Herausforderungen für die Softwareentwicklung

Während der Erarbeitung unseres Workflows haben wir für spezifische Problemstellungen diverse Lösungsvarianten innerhalb unserer Softwareumgebung getestet. Dabei sind wir immer wieder an Grenzen gestoßen, bzw. mussten Dinge händisch erledigen, die im Sinne einer konsistenten BIM-Planung automatisiert funktionieren sollten. Aufgrund dessen haben wir folgende Wunschliste für die Softwarebranche erstellt:

▪ Automatische Umwandlung der Durchbruchsvorschläge (Volumenkörper) vom TGA-Planer in Durchbrüche (Opening-Elemente) innerhalb der Autorensoftware von Architekt und Tragwerksplaner. Dabei sollte auch der Eigenschaftssatz (Pset_BuildingElementProxyProvisionForVoid) des Durchbruchsvorschlags automatisch ausgelesen werden und alle Eigenschaften (Form, Abmessung, System, ggf. Nummer) als eigener Eigenschaftensatz an das IfcOpeningElement angehängt werden. Ggf. könnte man die Durchbruchsvorschläge automatisch mit den Öffnungselementen verknüpfen. Hierzu wären zusätzliche Vereinbarungen bzgl. Verknüpfungsrelationen notwendig.

▪ Gruppierung der TGA-Elemente nach IFCSystems, um die Navigation zu vereinfachen und die „Intelligenz“ des Modells zu verbessern

▪ Zuordnung der Durchbrüche nach IFCSystems und Bauteilen (d.h. Durchbruch wird als IfcOpeningElement einer Wand oder einer Decke zugeordnet)

▪ Anpassung der IFC-Baumstruktur in Viewern und Checkern (z.B. Navisworks) als IFC Spatial Structure

Detailliertere Angaben und Optimierungspotential für spezifische Software finden Sie in Anlage 5 unter Menü "Informationsanforderungen".

A: Erstellung der Modelle

Vor der eigentlichen Schlitz- und Durchbruchsplanung müssen die beteiligten Planer 3D-Modelle erstellen. Der Vollständigkeit halber skizzieren wir an dieser Stelle grob, wie die Modelle erstellt werden.

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Prozess der Modellerstellung nicht Gegenstand unserer Arbeit ist und das Thema daher nur rudimentär behandelt wird.

Die Schlitz- und Durchbruchsplanung erfolgt im Anschluss an diesen Prozess unter Punkt B.

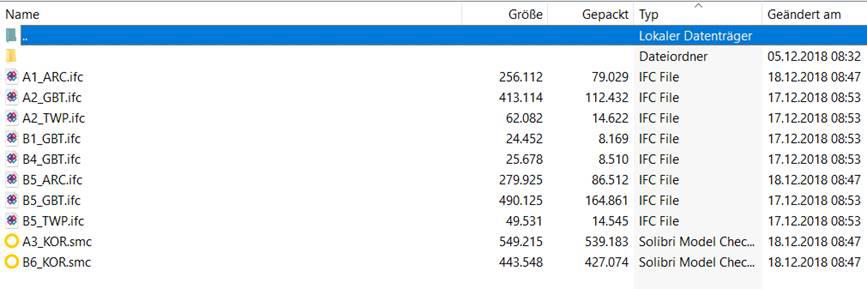

Übersicht aller Modelle (Link zum Download) die zu Testzwecken genutzt wurden

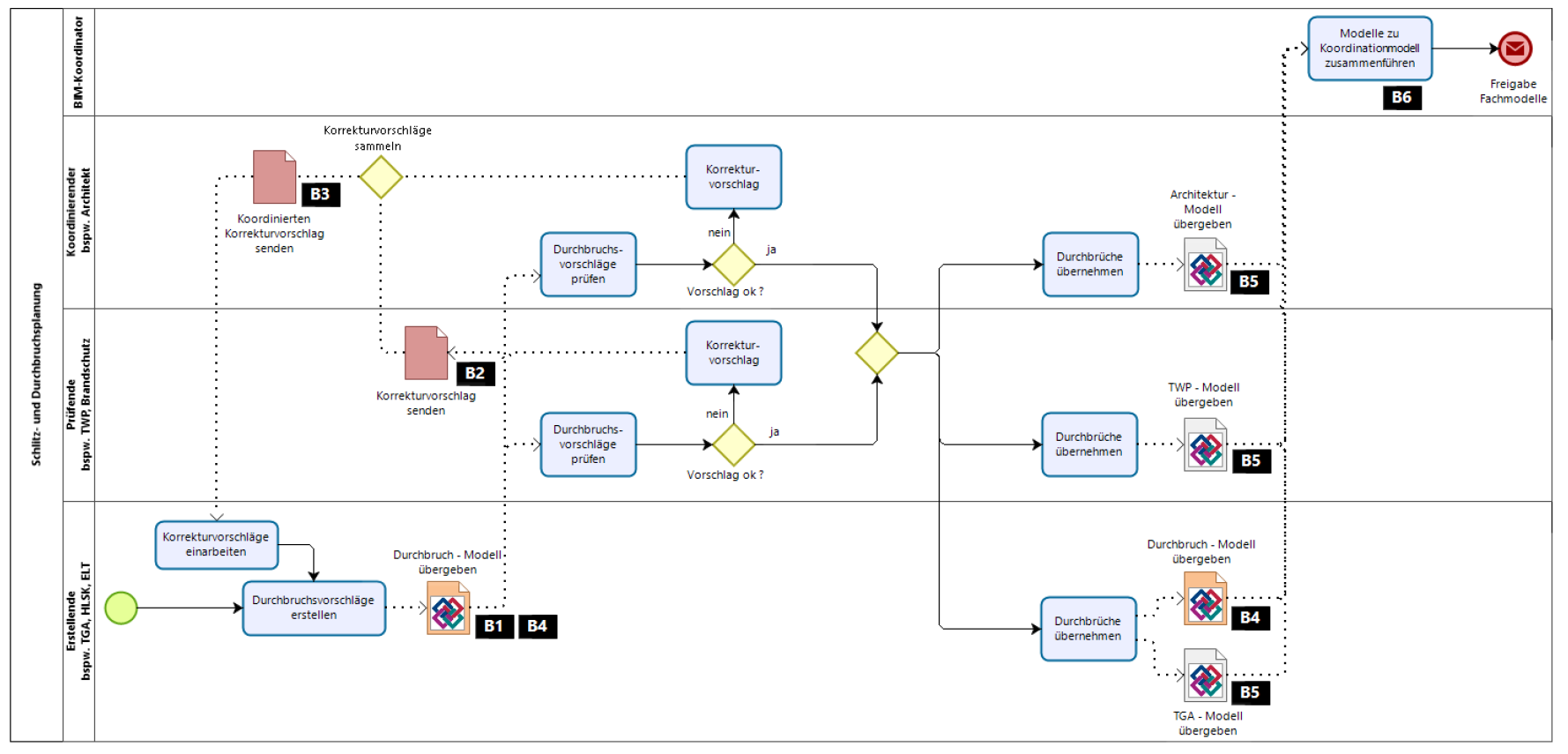

B: Schlitz- und Durchbruchsplanung auf Basis von IFC

Als Grundlage für die Schlitz- und Durchbruchsplanung auf Basis von IFC müssen je Fachdisziplin die notwendigen Fachmodelle in ausreichender Detaillierung vorhanden sein (siehe Punkt A).

Danach erfolgt der eigentliche Prozess „Schlitz- und Durchbruchsplanung“, der im Folgenden eingehend erläutert wird.

B1: Erstellung der Durchbruchsvorschläge

Verantwortlich: Erstellender (TGA-Planer)

Empfehlung: Alle TGA-Gewerke sind abgestimmt (Lage Trassen, Brandschutz, etc.), ein koordinierter Leitungsplan liegt vor

Hinweis: Infos zu Klassifizierung, Eigenschaftensets und Namenskonventionen im Kapitel Technische Anforderungen Es können natürlich unabhängig von unseren Vorgaben andere Klassifizierungen und Eigenschaftensets benutzt werden, jedoch empfehlen wir dringend vorab mit allen Beteiligten eine Namenskonvention zu vereinbaren.

B2: Prüfung der Durchbruchsvorschläge durch Tragwerksplanung

Verantwortlich: Prüfender (Tragwerksplaner)

Hinweis: Verwendung von BCF-Dateien als Prüfprotokoll wird empfohlen

Bsp.: Durchbruch zu groß >> in zwei kleine Durchbrüche teilen

Verantwortlich: Koordinierender (Architekt)

Bsp.: Kollision mit Abhangdecke >> Durchbrüche nach oben verschieben

Hinweis: Der Architekt behält nach wie vor die Koordinationshoheit zwischen den Planungsdisziplinen. Die Verwendung von BCF-Dateien als Prüfprotokoll wird empfohlen.

B4: Einarbeitung der Prüfergebnisse

Verantwortlich: Erstellender (TGA-Planer)

Hinweis: B1 bis B4 sind iterative Prozesse, die im normalen Projektverlauf durchaus mehrfach und getrennt nach Geschoss / Bauabschnitt durchlaufen werden

B5: Integration der Durchbruchsvorschläge

Verantwortlich: Koordinierender, Prüfender (Architekt, Tragwerksplaner)

Hinweise: Wenn möglich sollen die Durchbruchsvorschläge automatisiert in Durchbrüche umgewandelt werden, inkl. des dazugehörigen Eigenschaftssets. Leider ist diese Funktion in den meisten CAD-Programmen noch nicht vorhanden, wodurch bei der Integration der Durchbrüche ein erheblicher Zeitaufwand erforderlich ist, sowie ein großes Fehlerpotential durch händisches Übertragen entsteht. Hier muss die Softwareindustrie schnell Lösungen liefern!

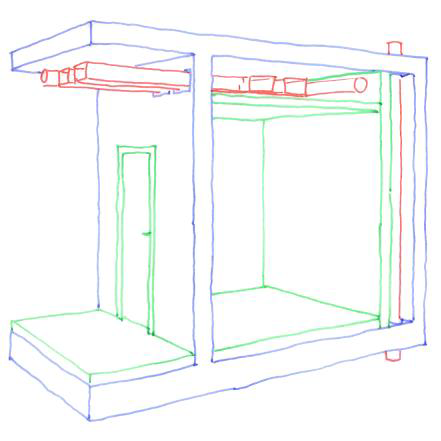

B6: Zusammenführung der Modelle

Verantwortlich: BIM-Koordinator

Hinweis: Eine automatisierte Prüfung mittels Prüfprogramm (Model-Checker) und die Verwendung von BCF-Dateien als Prüfprotokoll wird empfohlen. Füllungen von Kernbohrzonen sollten bei der Kollisionsprüfung berücksichtigt werden.

Planerstellung erst nach der Freigabe von Modellen

Die Abstimmung der Durchbrüche nach dem dargestellten Workflow basiert auf Modellen. Es ist daher sinnvoll, dass auf Basis der Modelle auch weitere Abstimmungen erfolgen und erst mit der Freigabe die Planerstellung und Abgabe erfolgt. Dadurch wird Aufwand gespart, indem Änderungen in den Abstimmungen deutlich geringer ausfallen.

Kommunikation

Die Fachmodelle, sowie die Hinweise und Änderungswünsche bezüglich der Durchbruchsvorschläge müssen zwischen den Fachplanern kommuniziert werden. Im dargestellten Prozessablauf gibt es keine eindeutige Festlegung, wie dieser Austausch zu erfolgen hat. Konventionell kann man dafür alle gängigen Kommunikationsmittel, wie beispielsweise E-Mails, USB-Sticks, Ausdrucke oder Telefon benutzen.

Will man die BIM-Methode in seiner Gänze anwenden, so steht im Mittelpunkt des Datenaustausches jedoch immer ein gemeinsamer Server, bzw. ein Datenraum. Vorteile wie konsistente Datenhaltung, Zugriffsrechte, Freigabeprozesse, Strukturierte Ablage und gute Auffindbarkeit sprechen für sich. Daher empfehlen wir an dieser Stelle den Einsatz eines zentralen Datenraums.

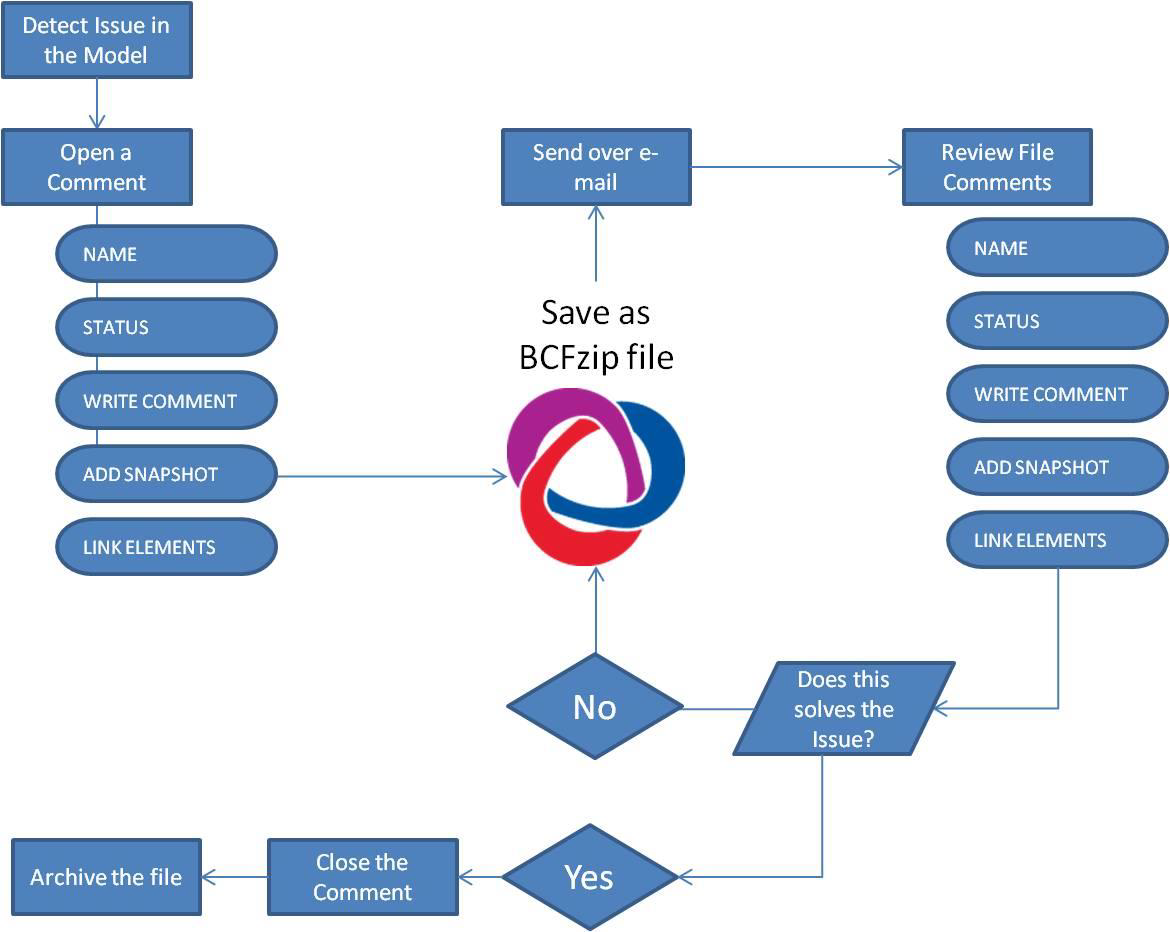

Ein weiteres Kommunikations- und Dokumentationsmittel ist der Austausch von BCF-Dateien und die Verwaltung dieser über eine Plattform. „Das BIM Collaboration Format ist eine Datenschnittstelle zum vereinfachten Austausch von Informationen während des Arbeitsprozesses zwischen verschiedenen Softwareprodukten basierend auf dem IFC-Austauschformat. Es ermöglicht eine modellbasierte Kommunikation zwischen verschiedenen Anwendern und informiert über Status, Ort, Blickrichtung, Bauteil, Bemerkung, Anwender und Zeitpunkt im IFC Datenmodell.“ **

Für die Kommunikation im BIM-Prozess ist die BCF-Datei ein hervorragendes Werkzeug, da es als „virtueller Notizzettel“ eine papierlose Koordination der verschiedenen Fachdisziplinen ermöglicht. Im Rahmen der Schlitz- und Durchbruchsplanung lassen sich BCF-Datei ideal als Prüfprotokolle für Änderungswünsche und Hinweise verwenden.

Eine BCF-Datei besteht in der Regel aus mehreren „Issues“ (Mängeln, Hinweisen, Aufgaben) die neben einer Beschreibung auch Screenshots der Situation, Kameraposition im Modell, sowie die Auswahl der betreffenden Modellelemente erhalten. Klickt der Empfänger auf einen betreffenden „Issue“, so wird er in seinem Softwaresystem direkt an die betreffende Stelle im Modell navigiert und kann bequem die Änderung vornehmen, Kommentare dazu verfassen und den Status (Offen, Geschlossen, in Bearbeitung, etc.) ändern. Nach Abarbeiten einer ganzen Liste von „Issues“, kann er diese dann seinerseits wieder als BCF an den ursprünglichen Sender verschicken. Dieser Workflow ist extrem effizient, transparent und erleichtert die Zusammenarbeit sehr.

Um noch effektiver zu arbeiten, gibt es bereits eigene Plattformen (z.B. BIM-Collab), die einen ganzen Servicebereich rund um BCF, inkl. PlugIns für viele Programme, automatische Synchronisation, etc. bereitstellen.

Inzwischen sind auch viele CAD-Systeme in der Lage BCF-Dateien zu verarbeiten, sodass das Arbeiten in der gewohnten Softwareumgebung möglich ist. Teilweise benötigt man hierfür noch ein zusätzliches PlugIn (z.B. BIM-Collab). Kostenlose IFC-Viewer, wie z.B. Zoom, Tekla BIMSight oder auch DDS-CAD können ebenfalls BCF-Dateien interpretieren.

** Quelle: https://www.buildingsmart.de/bim-knowhow/standards

Quelle: BCF-Workflow, Quelle: www.openbimer.com

Austauschanforderungen

Die folgende MVD - Model View Definition wurde im Rahmen der Definition von Austauschanforderungen erstellt. Die mvdXML kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://buildingsmartgermany.sharefile.eu/d-s747ece6a29cc4418af487b02742635fb

Inhaltliche Anforderungen

Folgende Grundsätze sind bei der Schlitz- und Durchbruchsplanung zu beachten:

Technische Anforderungen

Für den praktisch erprobten Workflow wurden folgende technischen Anforderungen hinsichtlich Modellierung und Datenübergabe gestellt:

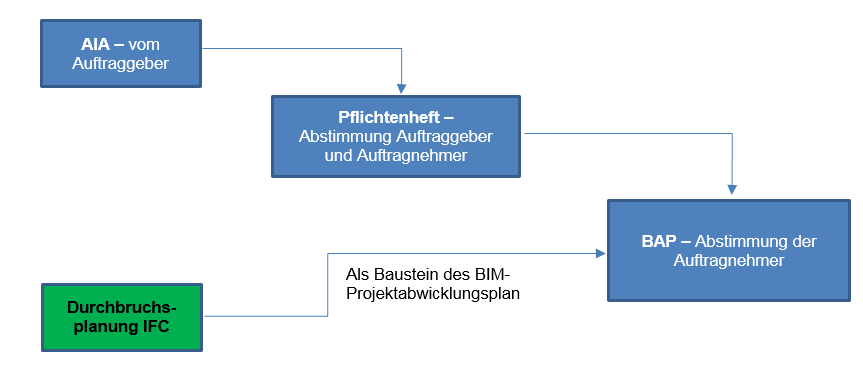

Vertragliche Anforderungen

Der Einsatz digitaler Planungsmethoden, insbesondere die Verwendung von der Building Information Modeling (BIM-Methode) stellt zum Teil neue Anforderungen.

Der Prozess ist jedoch im Wesentlichen auf Grundlage der bestehenden HOAI abzubilden, da die Leistungsbilder der HOAI grundsätzlich abstrakt und methodenneutral ausgestaltet sind.

Die Broschüre BIM-Leistungsbilder in der 2. Auflage 2017 aus dem Hause Kapellmann Rechtsanwälte bietet hier weiterführende Informationen über alle Leistungsbilder und Leistungsphasen (frei verfügbar).

Auf Grundlage der bestehenden Regelungen bzw. der in obiger Broschüre vorgeschlagenen Leistungsbilder ist aus Sicht der Autoren bereits eine IFC-basierte Schlitz- und Durchbruchsplanung möglich.

Zur Veranschaulichung sei hier ein allgemeiner BIM-Ablauf, der angenommen wird, zur Einordnung der IFC-basierten Durchbruchsplanung beispielhaft dargestellt:

Testmodelle können hier heruntergeladen werden: Link zum Download

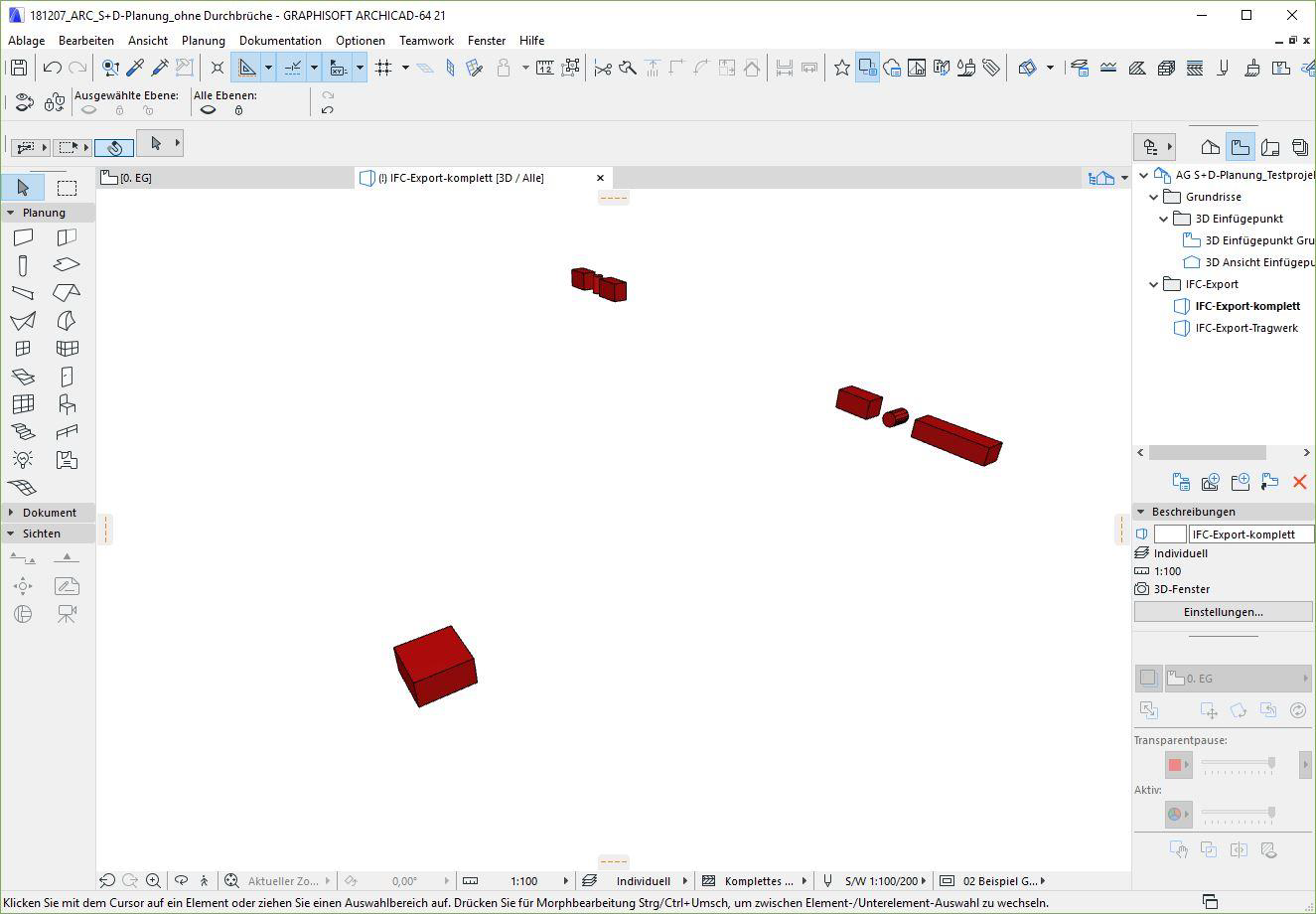

Für die Erarbeitung dieses Leitfadens wurde für die Architektur ArchiCAD 21 verwendet.

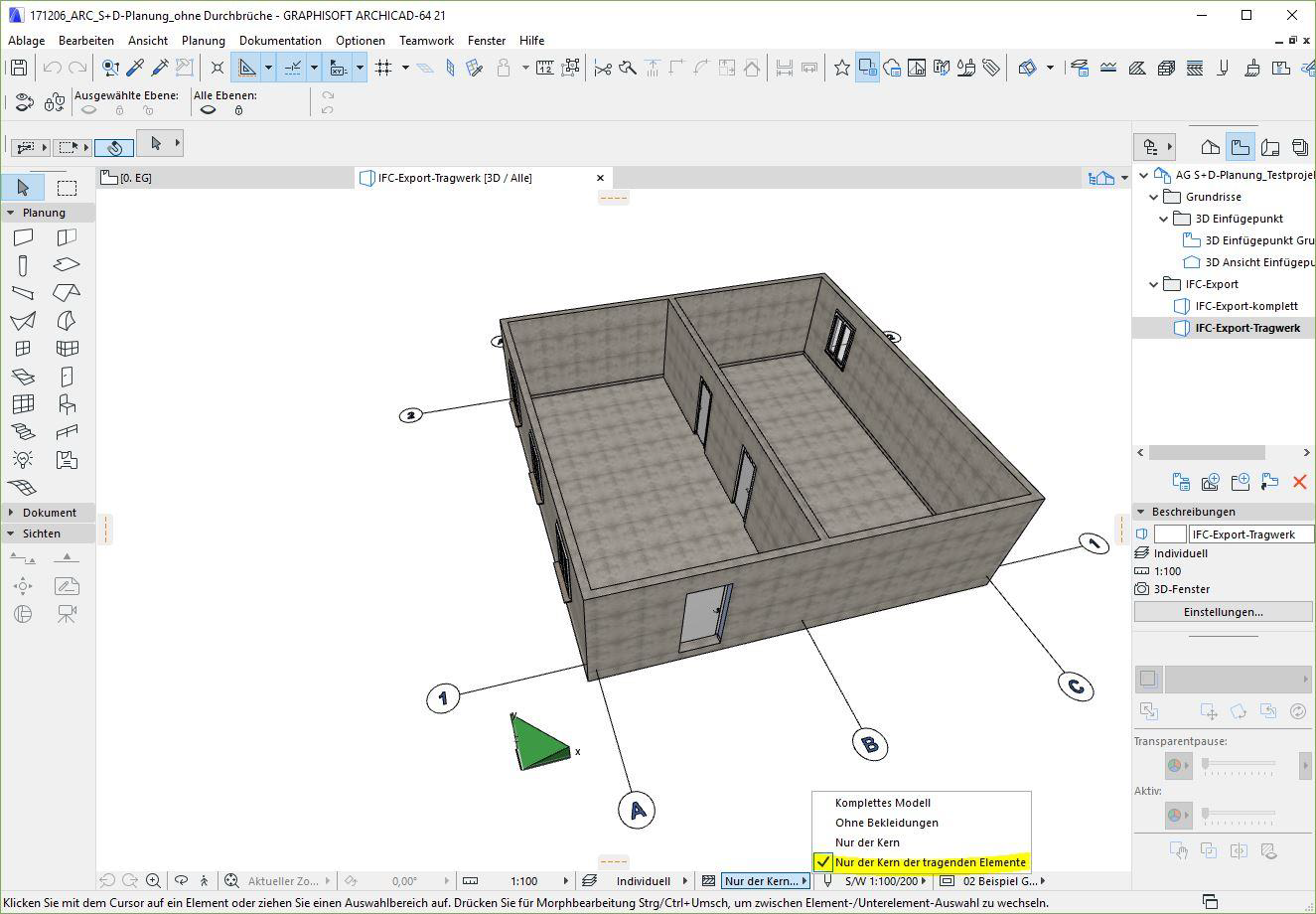

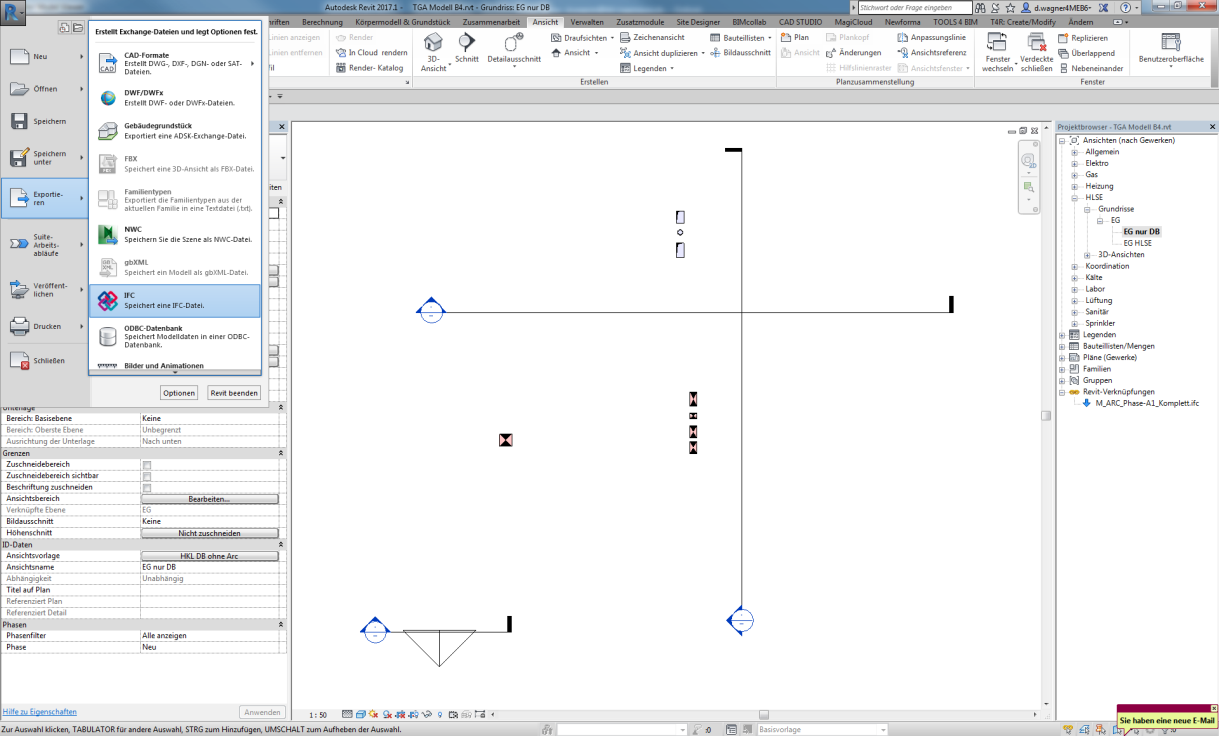

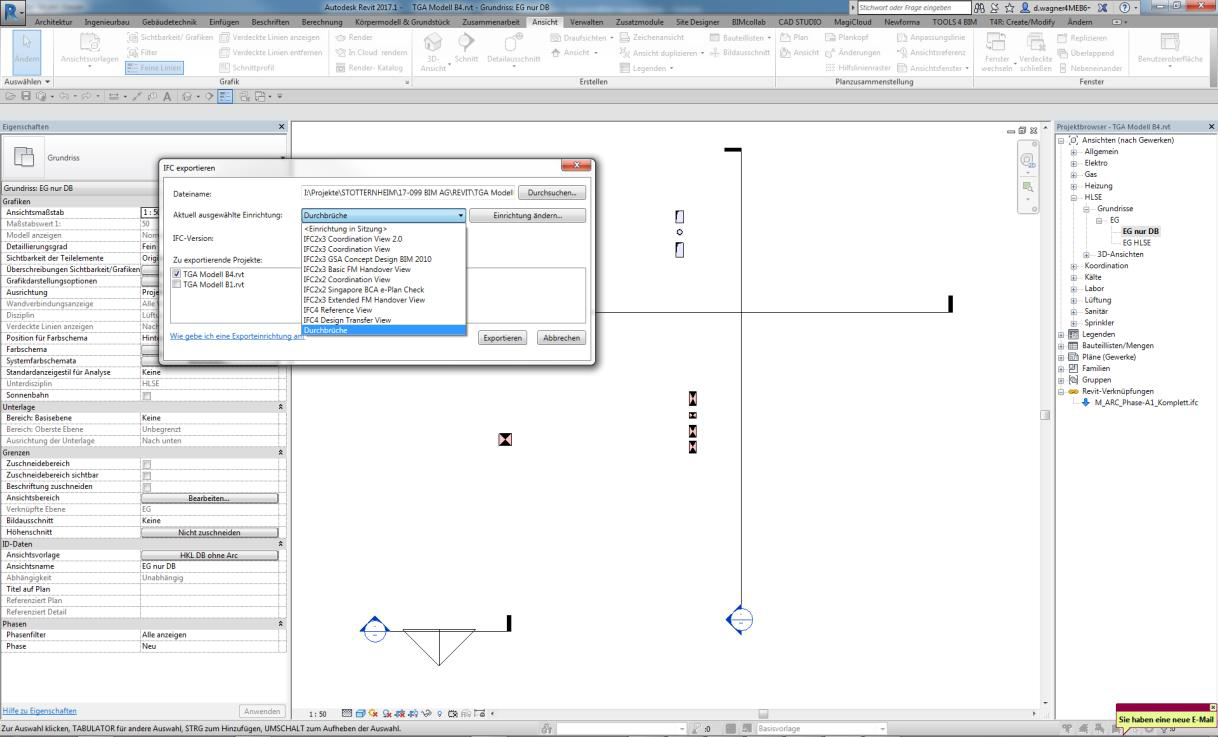

Im Schritt A1 werden IFC-Modelle für die Fachplaner aus ArchiCAD exportiert. Um für die TGA und die Tragwerksplanung jeweils die notwendigen Daten zu exportieren, verwenden wir die Strukturdarstellung und einen IFC-Filter, um sowohl das komplette Modell, als auch ein Tragwerksmodell zu exportieren.

Die Strukturdarstellungen werden wie folgt eingestellt:

Strukturdarstellung für das komplette Modell

Strukturdarstellung für das Tragwerksmodell

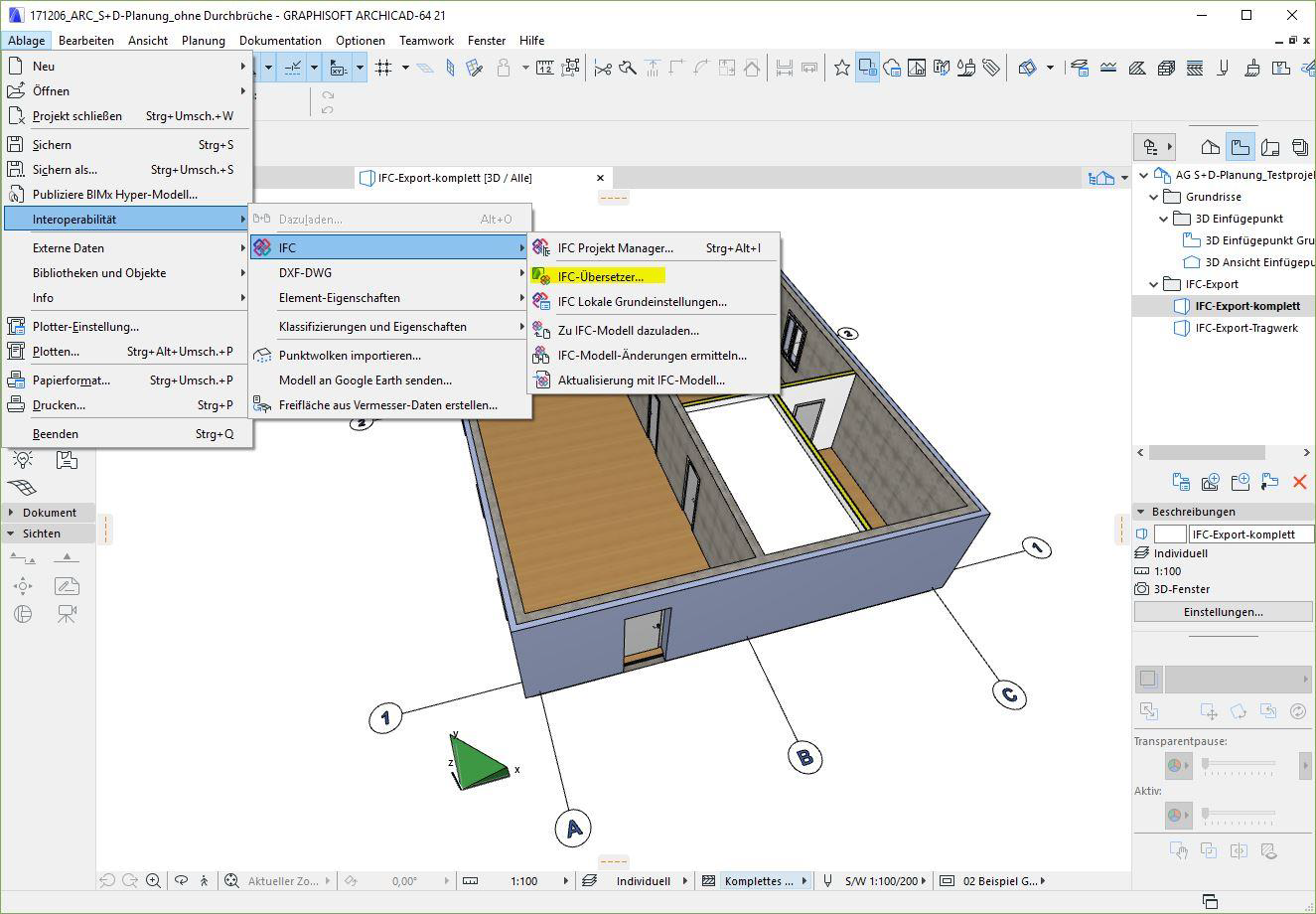

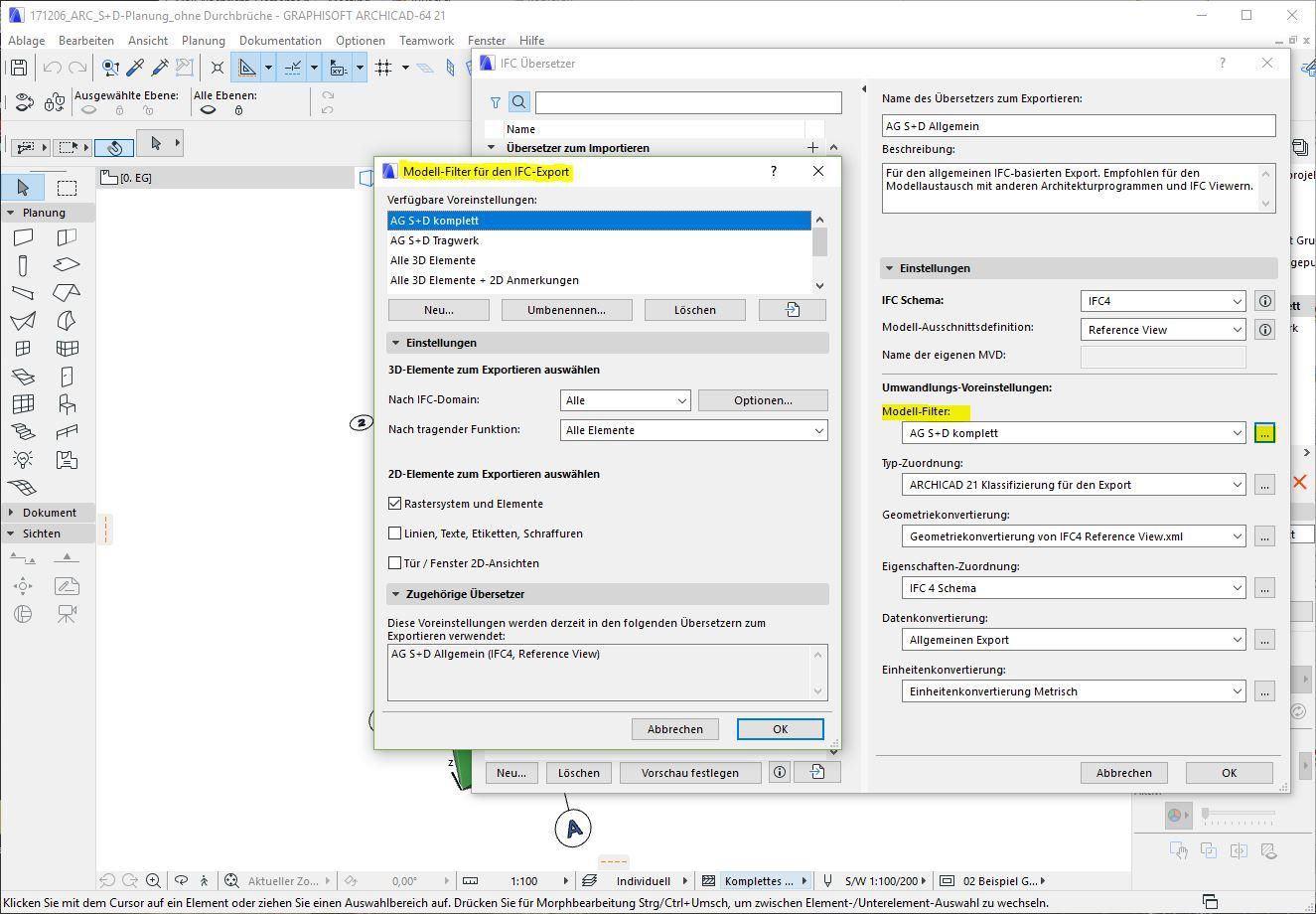

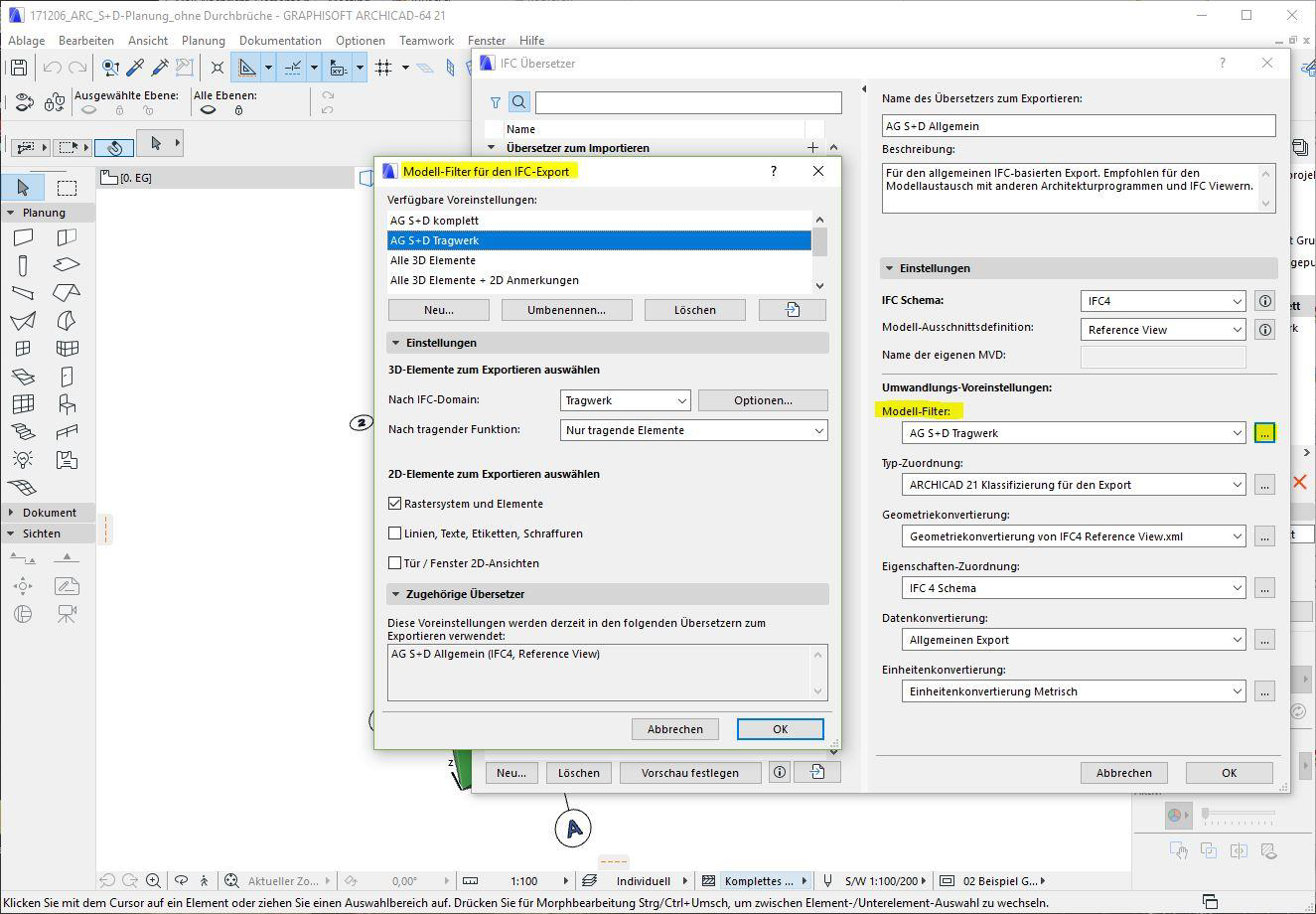

Den Filter, sowie sämtliche andere Einstellungen, die für den IFC-Export notwendig sind, findet man im Menü IFC-Übersetzter:

Im Menu IFC-Übersetzer sollte man sich zunächst einen passenden Übersetzer für den Export aussuchen. ArchiCAD bietet für diverse Programme voreingestellte Übersetzer an. Je nach Anwendungsfall können diese dann individuell angepasst werden. Für unser Beispiel haben wir den Allgemeinen Übersetzer ausgewählt und folgender Maßen angepasst:

IFC-Export-Einstellungen für das komplette Modell

IFC-Export-Einstellungen für das Tragwerksmodell

Im Schritt B3 wird das TGA-Modell mit den Durchbruchsvorschlägen in ArchiCAD eingelesen. Auch für den Import bietet ArchiCAD je nach Software verschiedene voreingestellte Import-Übersetzer. Wir haben in unserem Beispiel auch den Allgemeinen Übersetzer gewählt. Über den Menüpunkt „Dazuladen“ wird das IFC-Modell eingeladen. Im folgenden Dialogfeld kann die Geschossstruktur der Importdatei auf die des eigenen Projektes angepasst werden. Idealerweise wurde diese vor Projektstart festgelegt, sodass man hier nichts verändern muss.

Importierte Durchbruchsvorschläge

Import des Architekturmodells (IFC-Format)

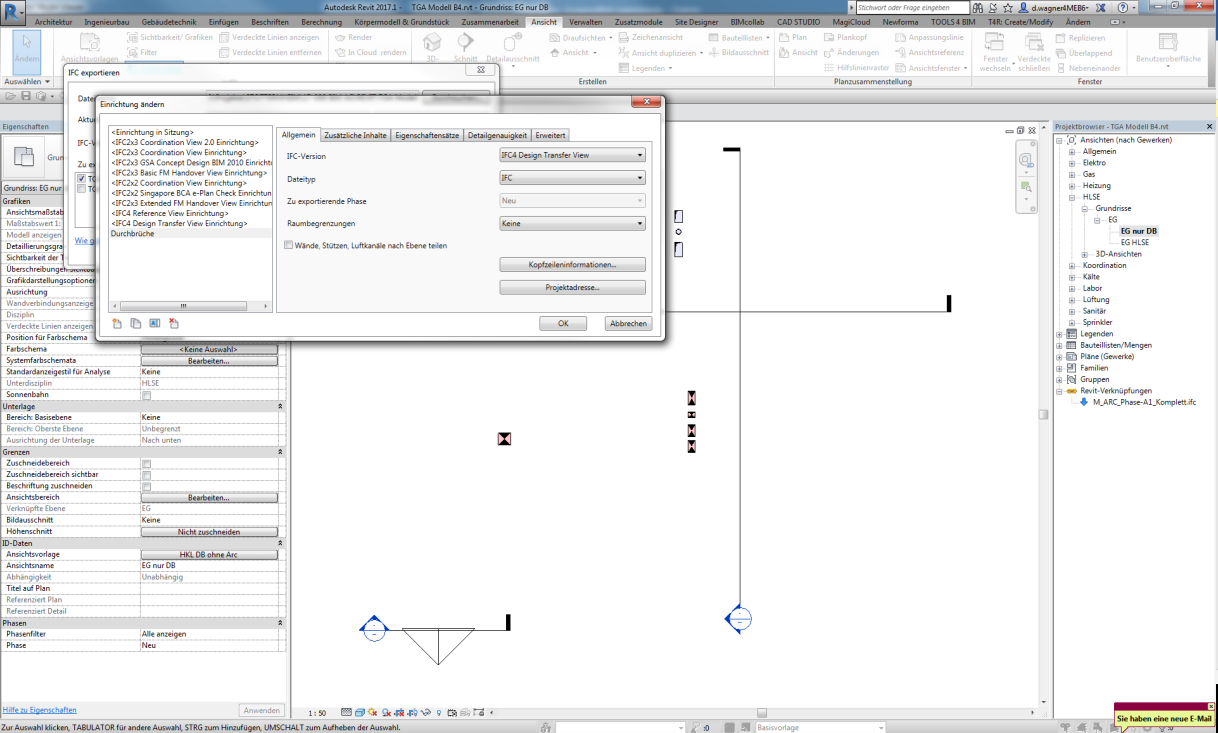

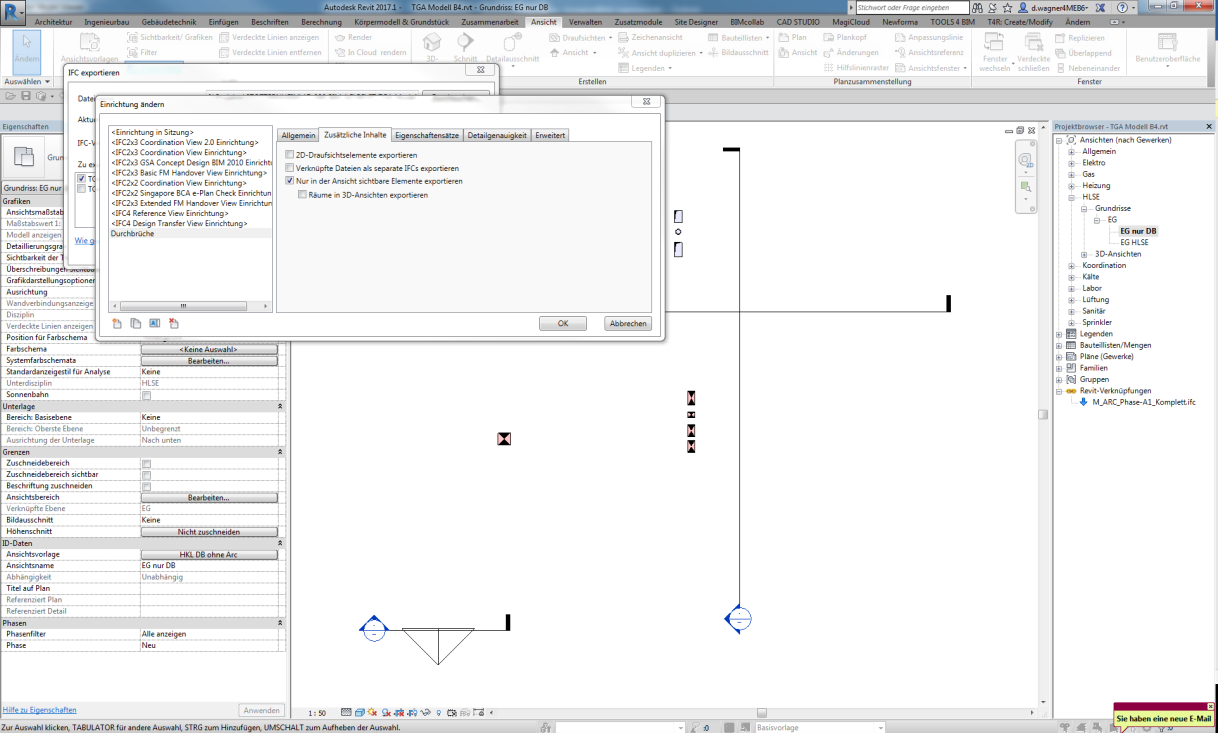

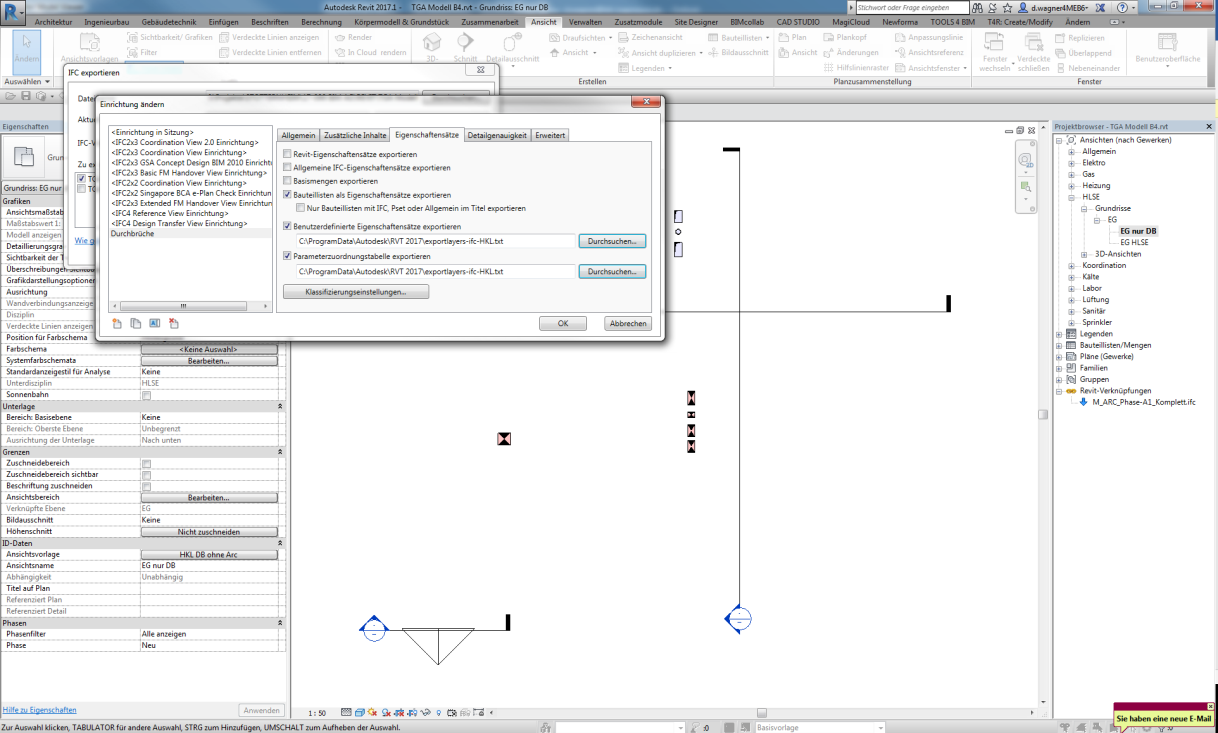

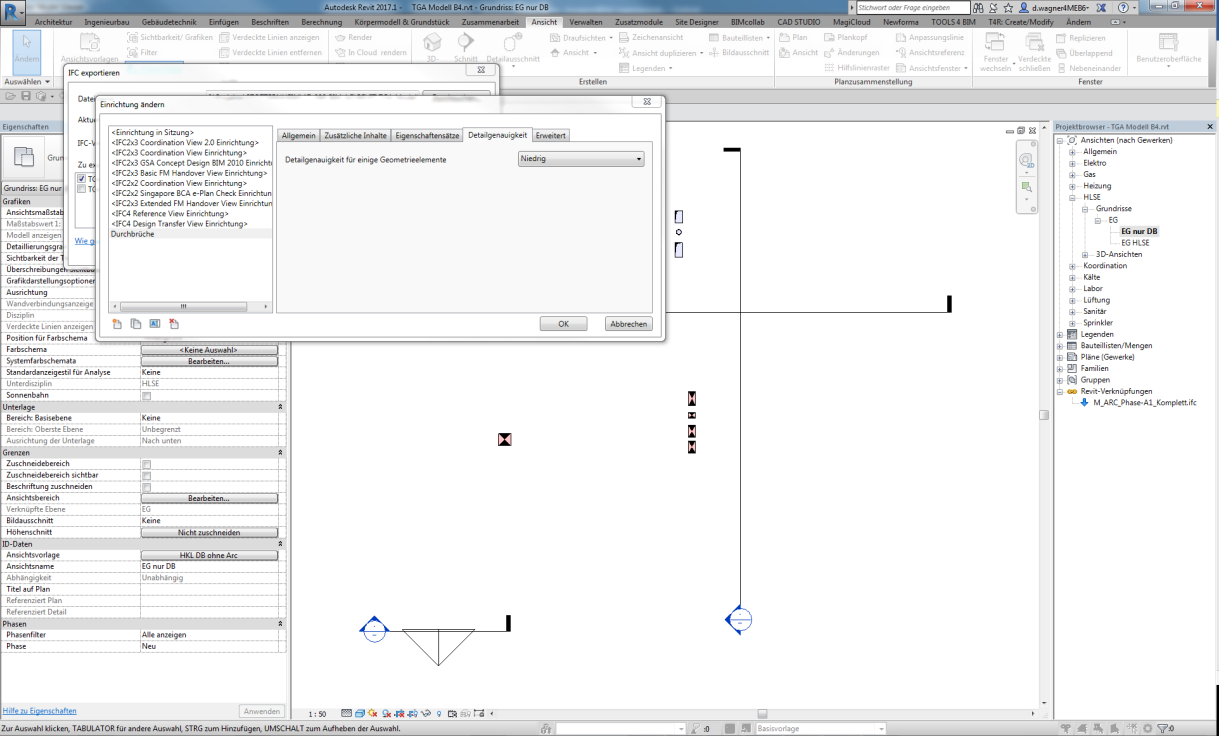

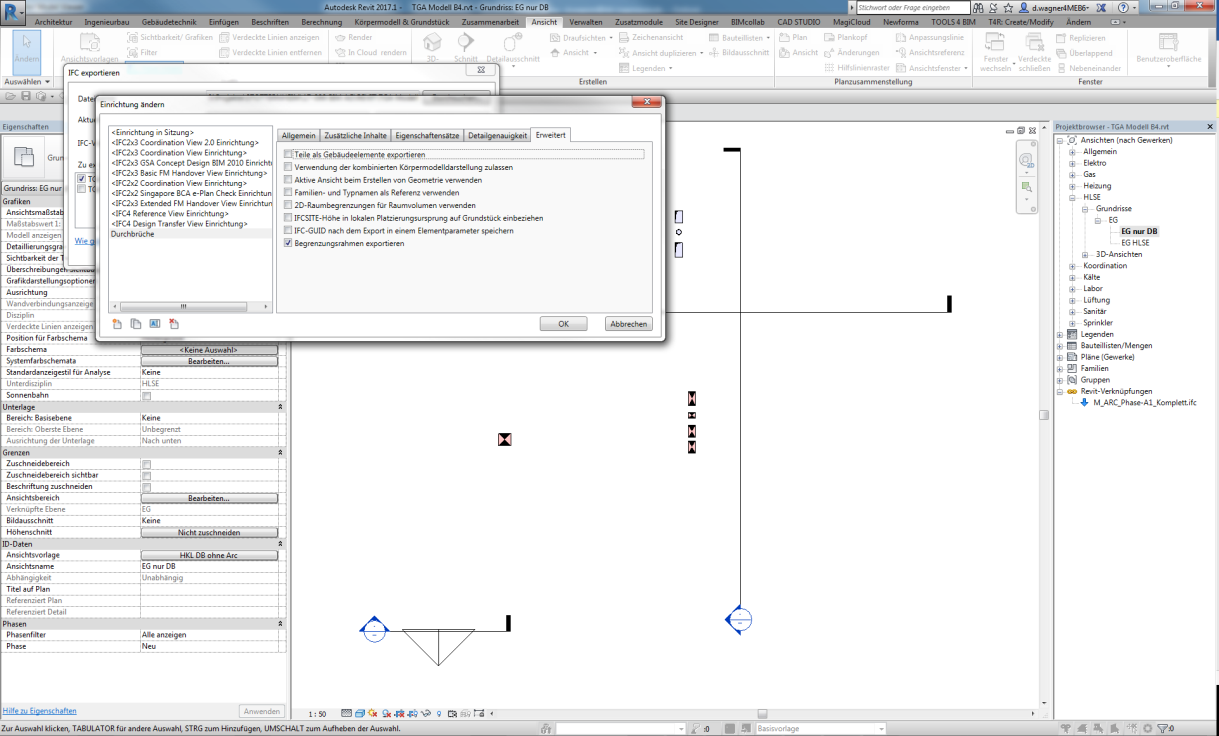

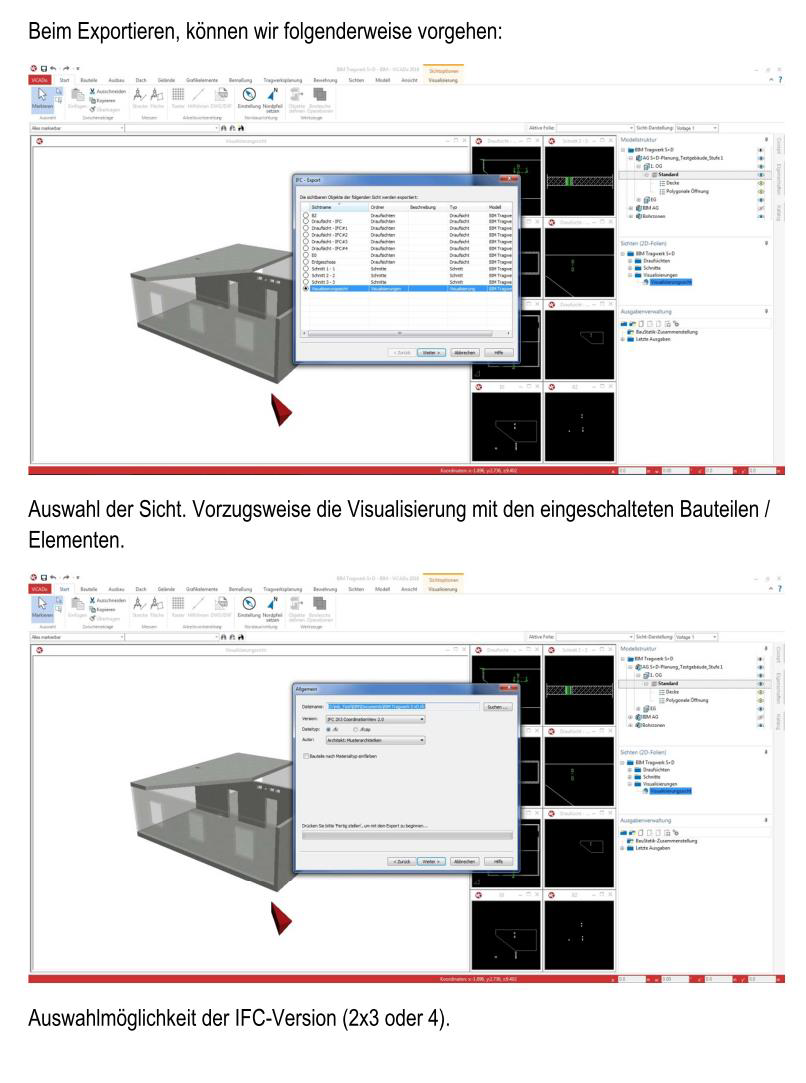

Export der Durchbrüche aus Ansicht

Exportdialog

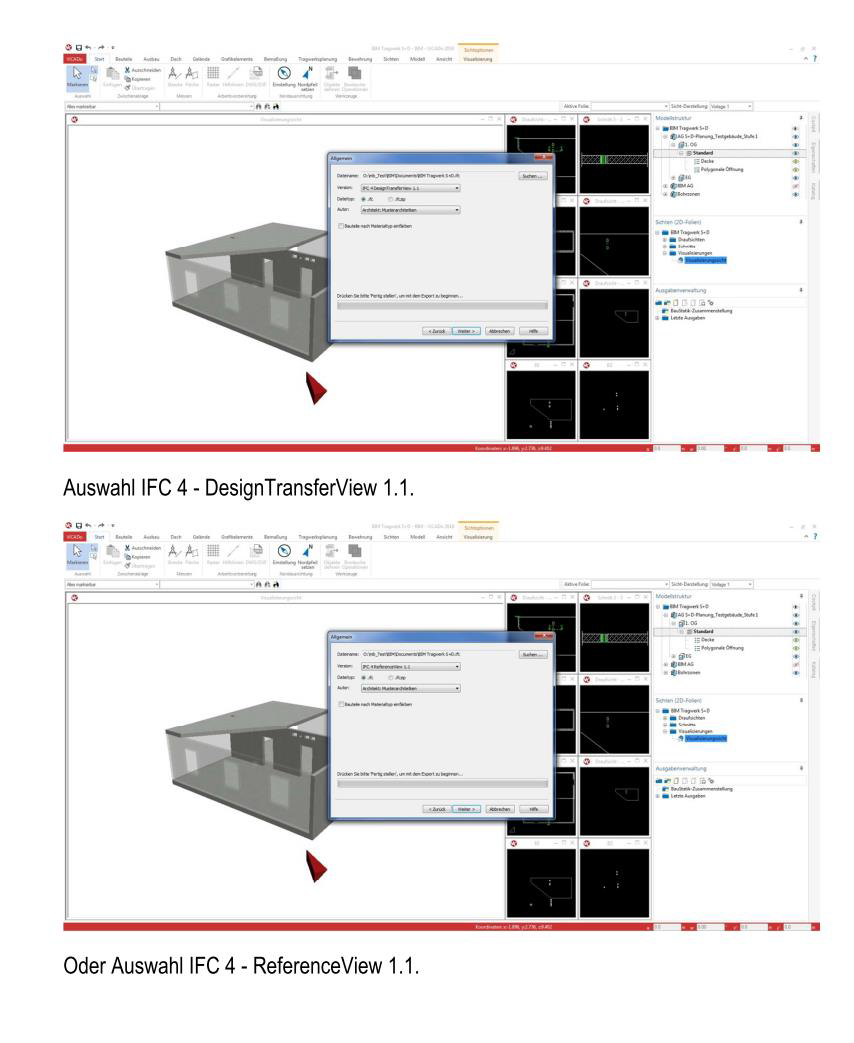

Exporteinstellungen

Exporteinstellungen

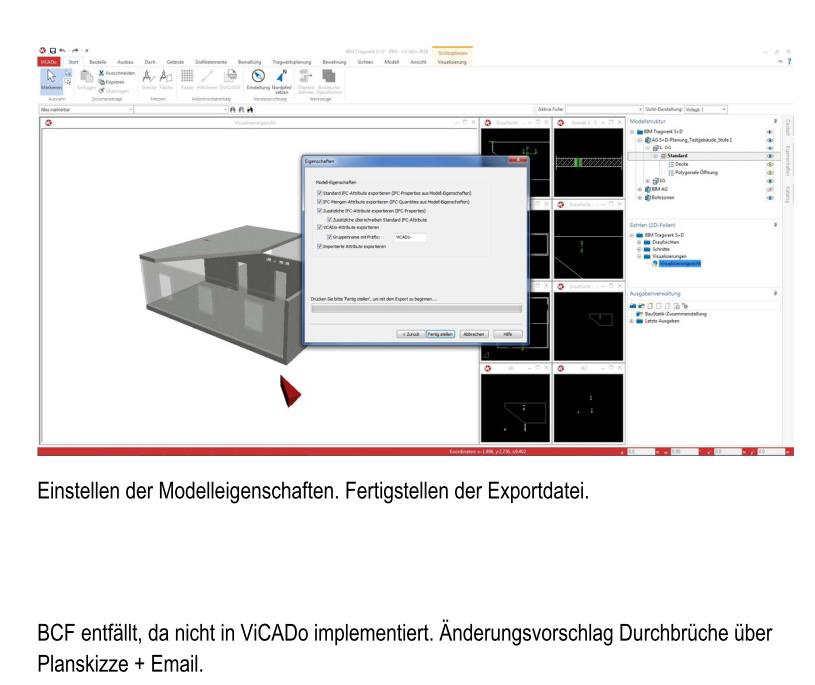

Exporteinstellungen

Exporteinstellungen

Exporteinstellungen

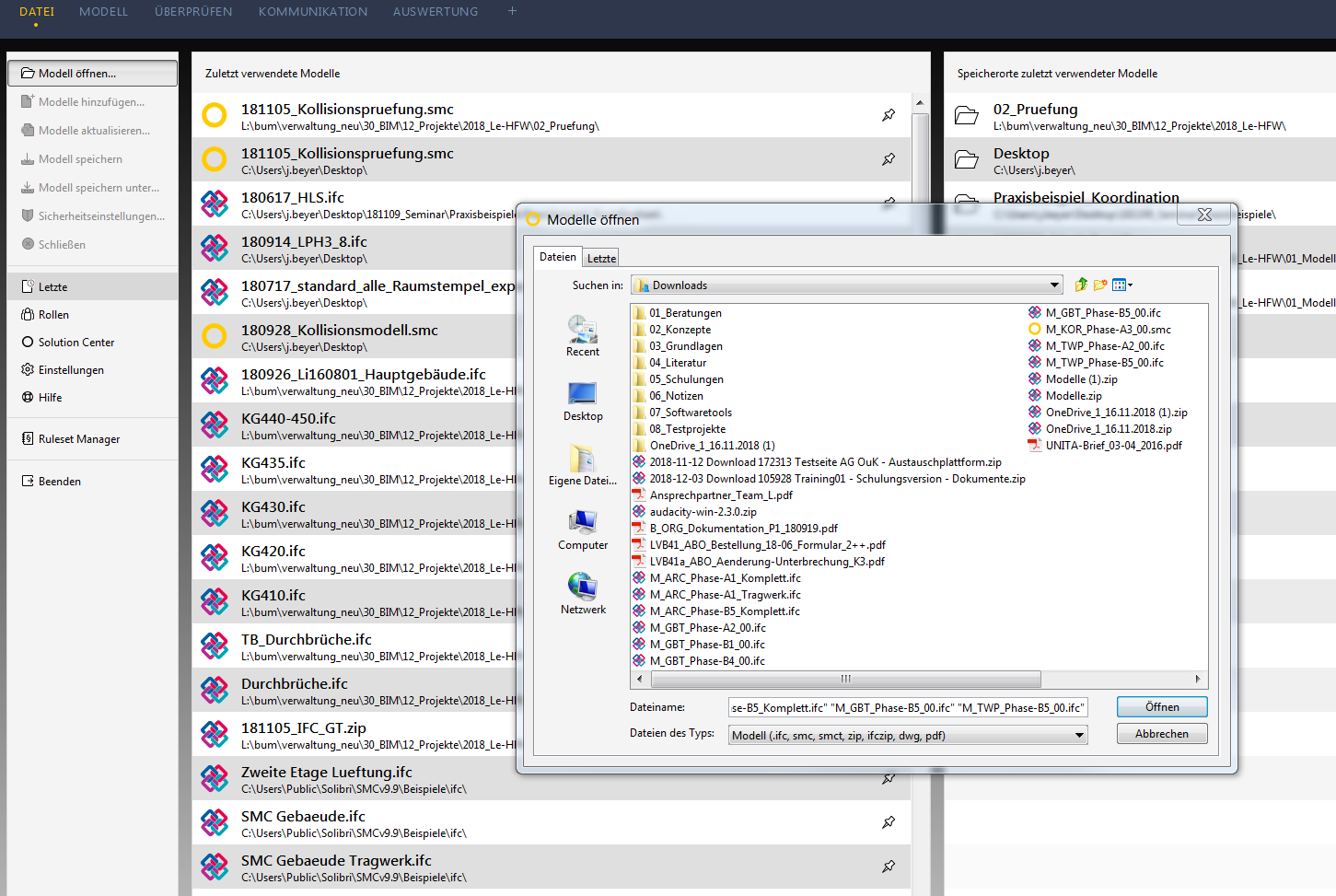

Hinzufügen der Modelle

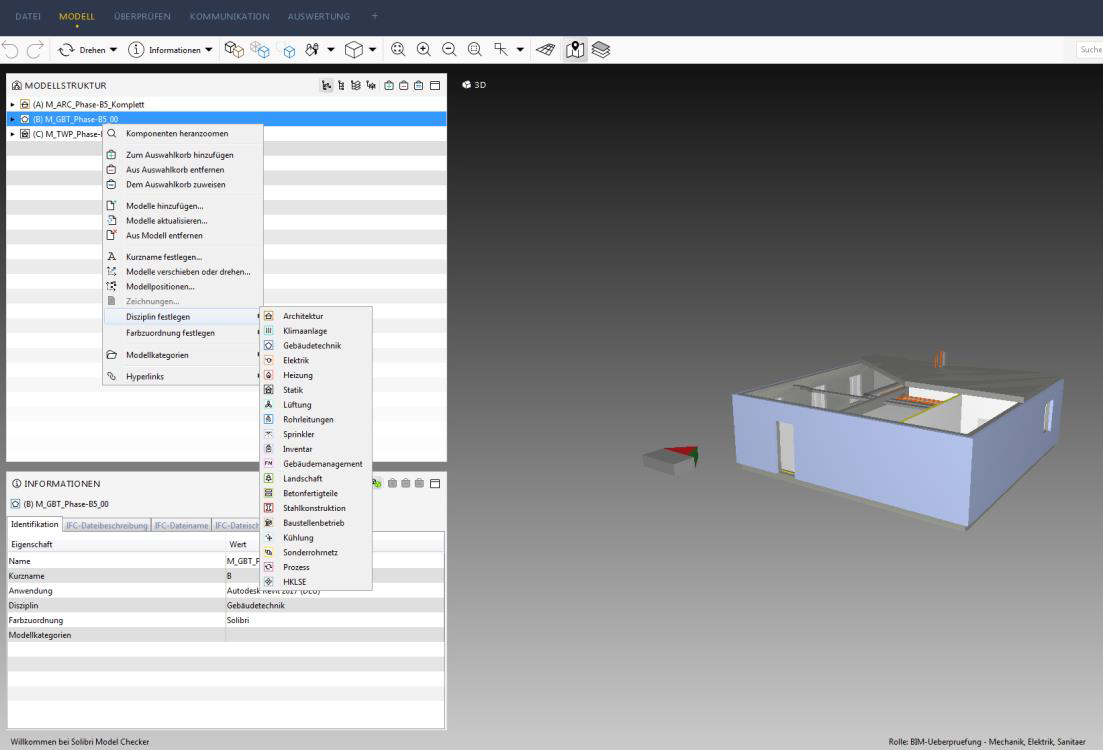

Festlegen der Disziplinen

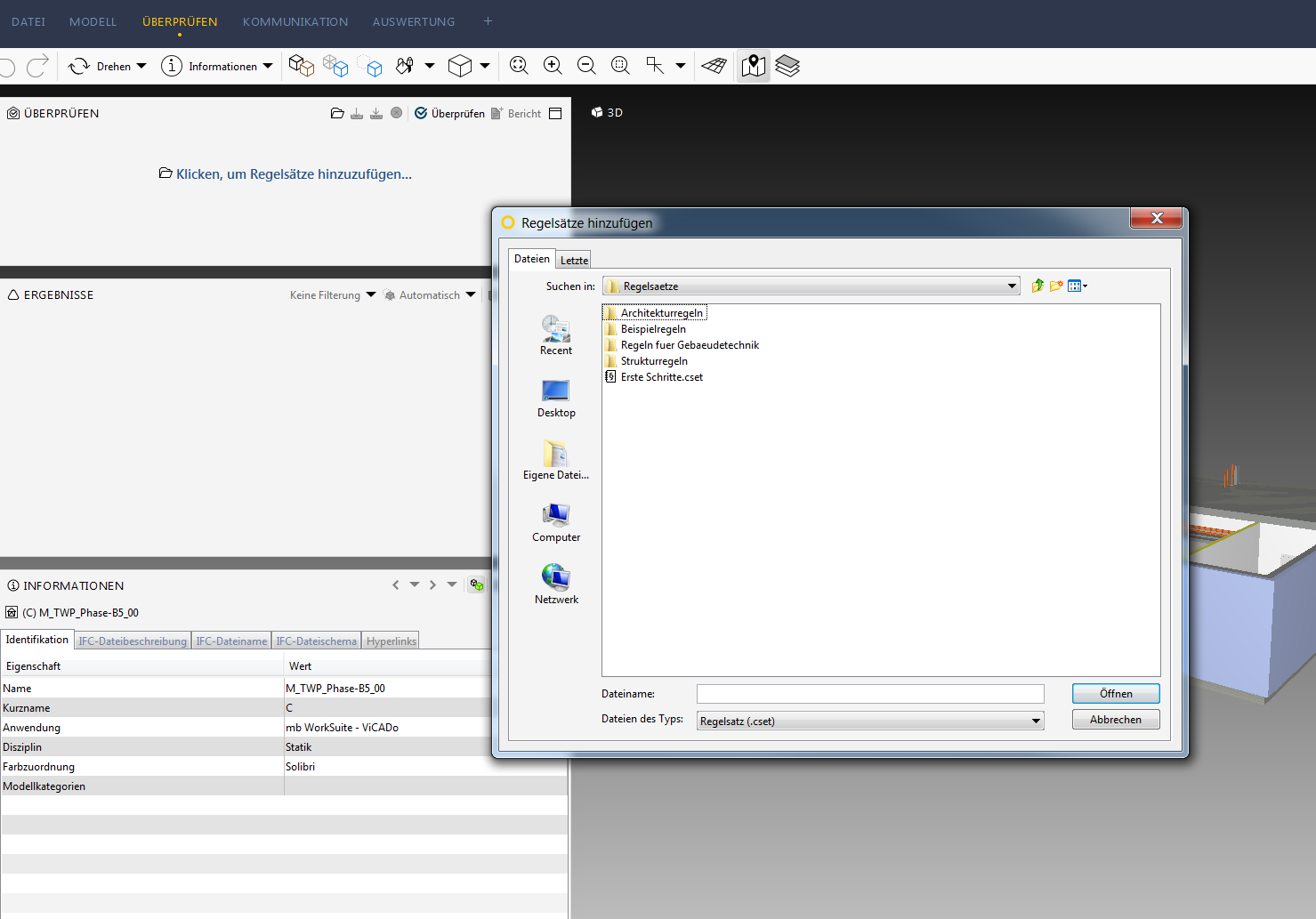

Öffnen der Prüfregeln und anschließende Prüfung

Auswertung der Prüfung und Kommunikation mit den Verantwortlichen

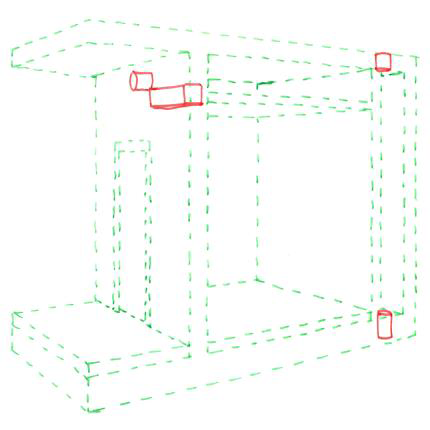

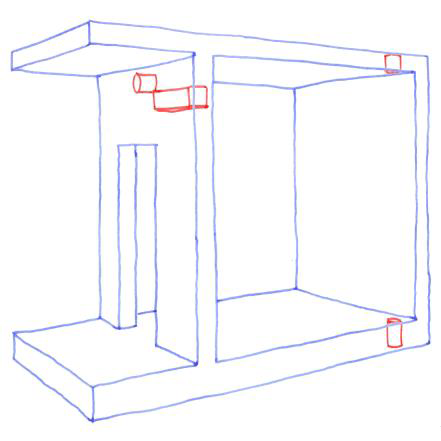

Der Modellursprung wird vom Objektplaner in Abstimmung mit den anderen Fachdisziplinen festgelegt und sollte in der Nähe des Programm-Nullpunktes liegen. Alle Fachmodelle müssen denselben Modellursprung aufweisen und in Ihren XYZ-Achsen identisch ausgerichtet sein.

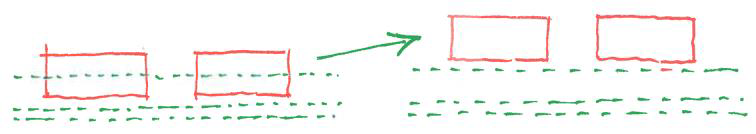

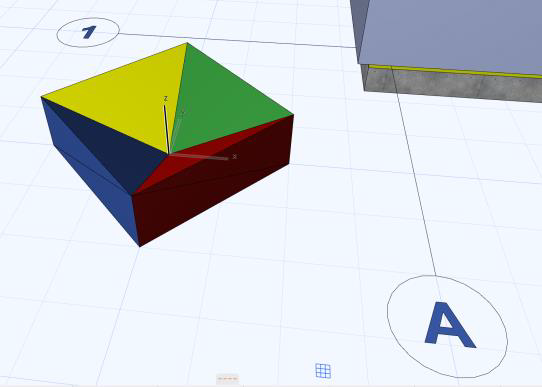

Die Verwendung eines 3D-Einfügepunktes, welches an zuvor vereinbarten Koordinaten (z.B. XYZ = 0,0,0) eingefügt wird, hilft bei der Sichtkontrolle, ob alle Fachmodelle denselben Ursprung haben. Idealerweise ergänzen sich alle Einfügepunkte der Fachmodelle zu einem „Gesamtkörper“, wie beispielsweise in der Abbildung dargestellt. Die Geometrie sollte dabei so gewählt werden, dass das Objekt in jeder Autorensoftware modellierbar ist.

Vorschlag 3D-Einfügepunkt mit unterschiedlichen Farben je Planungsdisziplin

Der 3D-Einfügepunkt ist zwingend bei jedem IFC-Export mit zu exportieren.

Wir empfehlen die Klassifizierung des 3D-Einfügepunkt als IfcBuildingElementProxy, sodass dieser klar unterscheidbar von allen anderen Bauelementen ist. Im Namens-Tag sollte zusätzlich „Einfügepunkt“ stehen.

| Software | Optimierungspotential |

| ArchiCAD | • Automatisierte Umwandlung von Durchbruchsvorschlägen (PorvisionForVoid) in echte Durchbrüche (Öffnungen) inkl. automatischer Beschriftung, Übernahme der Eigenschaften etc. • Überarbeitung der Durchbruchswerkzeuge, vor allem für Wanddurchbrüche (2D-Darstellung von Durchbrüchen über Türen / Fenstern nicht möglich) dringend notwendig >> mehr Flexibilität für Nutzer |

| Revit/Linear | • Einfachere Einstellmöglichkeiten für IFC-Dateien wünschenswert. • Möglichkeit zur Erstellung von ProvisionForVoid Elementen • Möglichkeit zur Zuordnung von Durchbruchvorhaltekörpern zu Anlagensystemen |

| VICADO | • Automatisches Erkennen und Übernahme einzelner bzw. aller Durchbrüche aus dem entsprechendem Durchbruchs- (IFC) Modell, • Einmal vergebene Öffnungs-Namen dürfen nicht erneut automatisch vergeben werden (ID-Charakter), • Neues Element „Bohrzonenöffnung“ mit folgenden Eigenschaften: Öffnung ist statisch berücksichtigt, Material vorhanden und kann bei der Realisierung beliebig durchörtert werden (Mindestbewehrung ist enthalten) → Sicherstellen der automatischen Massenermittlung (Beton) • Bessere Einflussname auf IFC-Export: Namen von z.B. IFCproject, IFCsite, IFCbuilding explizit angeben, wie in IDM gefordert! |

| Navisworks | • Spatial Struktur im IFC ermöglichen |

| Alle | Generell sollten der IFC-Export und Import deutlich verbessert werden. Ziel der Softwarehersteller sollte es sein, dass zumindest Grundbauteile wie Wände, Stützen, Fenster, etc. aus einer IFC-Datei in das native Format übernommen und weiterbearbeitet werden können. |

Der beschriebene Workflow konnte auf Basis von IFC mit der gebotenen Import- und Exportfunktionalität der verwendeten Werkzeuge umgesetzt werden und stellt auf diesem Niveau bereits einen deutlichen Mehrwert für die Praxis dar. Trotzdem bleiben Fragen bzgl. der IFC-Datenqualität, die bei genauerer Analyse der generierten IFC-Dateien zahlreiche Warnungen und Fehler aufzeigen. Um das nötige Vertrauen auf Seiten der Anwender nicht zu verlieren, müssen diese Fehler von den Herstellern dringend beseitigt werden.

Fehlerprotokoll FZK-Viewer vom KIT beim Einlesen der Modelle

Die Datenanforderungen an das "Schlitz- und Durchbruchsmodell" wurden auch als eine prüfbare Spezifikation in Form einer mvdXML-Datei erstellt. Als Grundlage wurden die in IFC4 bereits verfügbaren Templates verwendet, die nur an wenigen Stellen erweitert wurden (siehe Kapitel 4 "Fundamental concepts and assumptions" in der IFC4 HTML-Dokumentation).

Eine detaillierte Dokumentation ist in dem separat angehängten Dokument „190812_Anlage4_MVDXML-Doku“ enthalten.

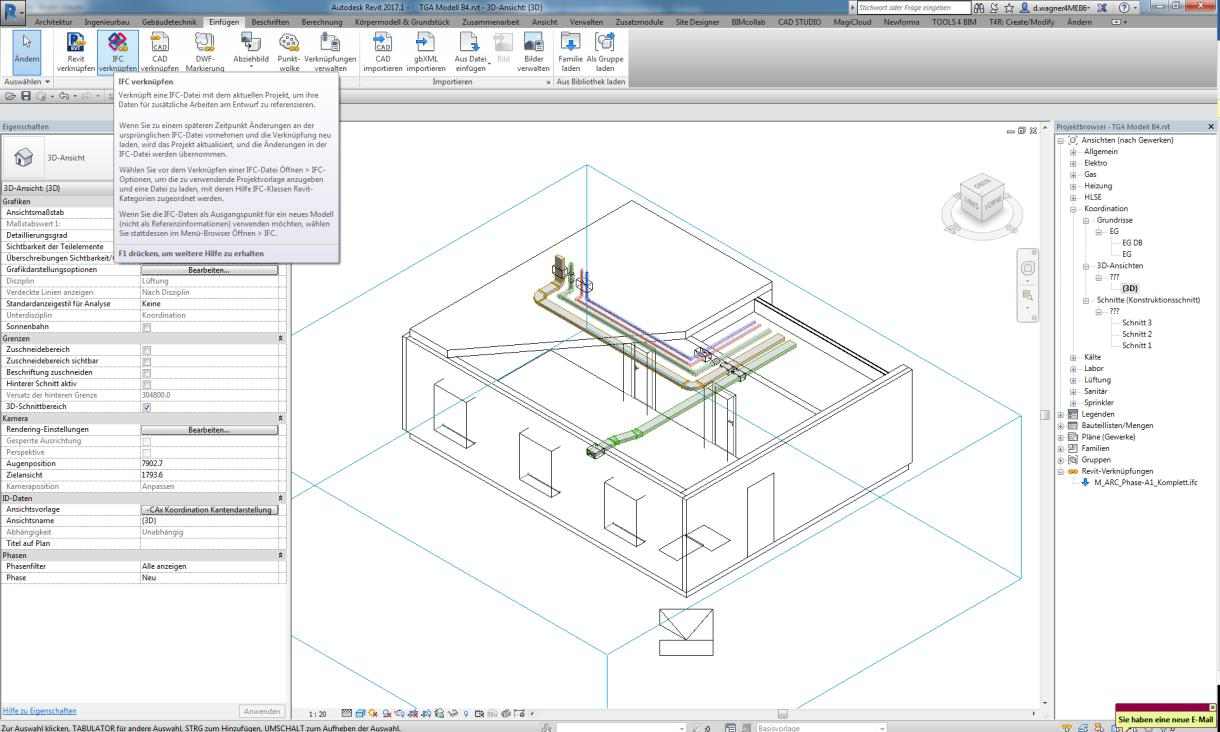

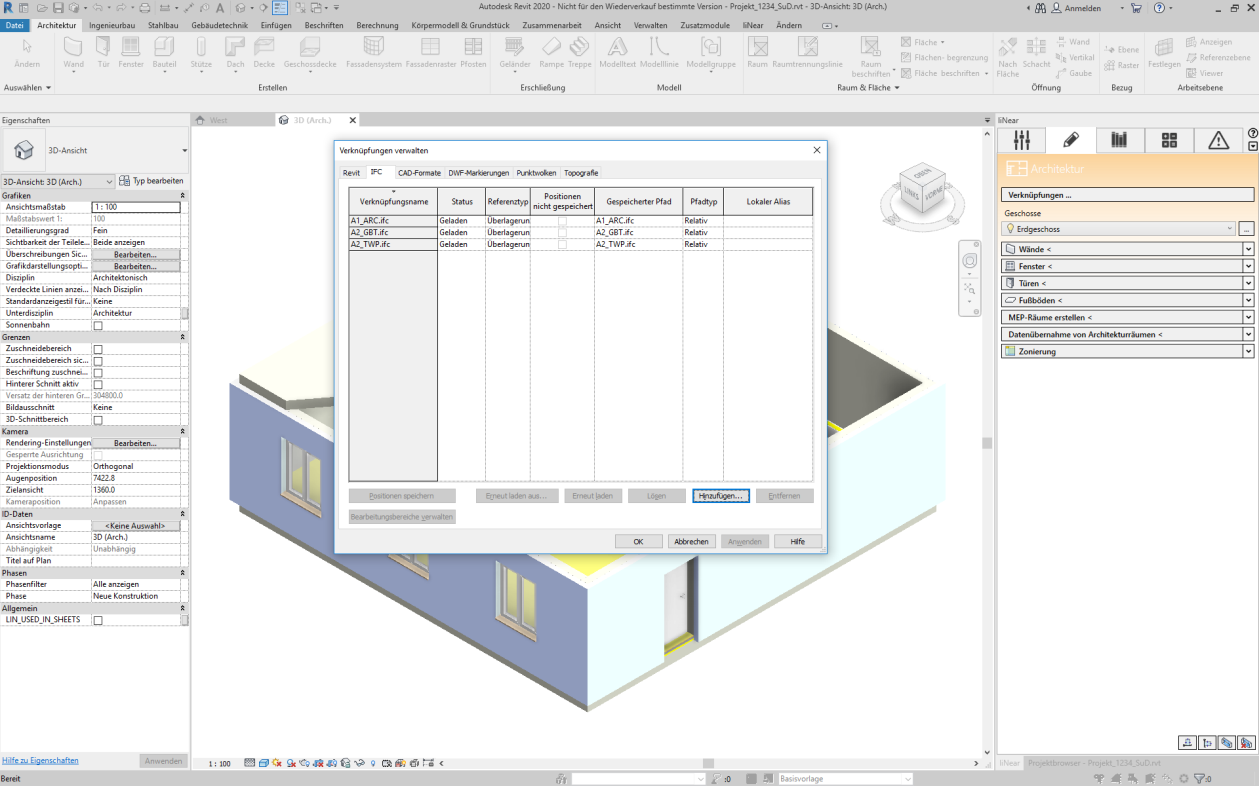

IFC verknüpfen

Mit Hilfe der Revit-internen Verwaltung werden die IFC-Dateien mit dem Modell verknüpft. Diese Funktion ist auch über den Konstruktions-Tab Architektur der liNear-Lösung für Revit zu erreichen.

Abbildung 1 IFC-Dateien Verknüpfen

Die Durchbruchsplanung mit den liNear-Werkzeugen erfolgt in einem eigenen Konstruktionsbereich der Disziplin Durchbruchsplanung. Hier werden die Durchbruchsvorschläge erstellt und koordiniert.

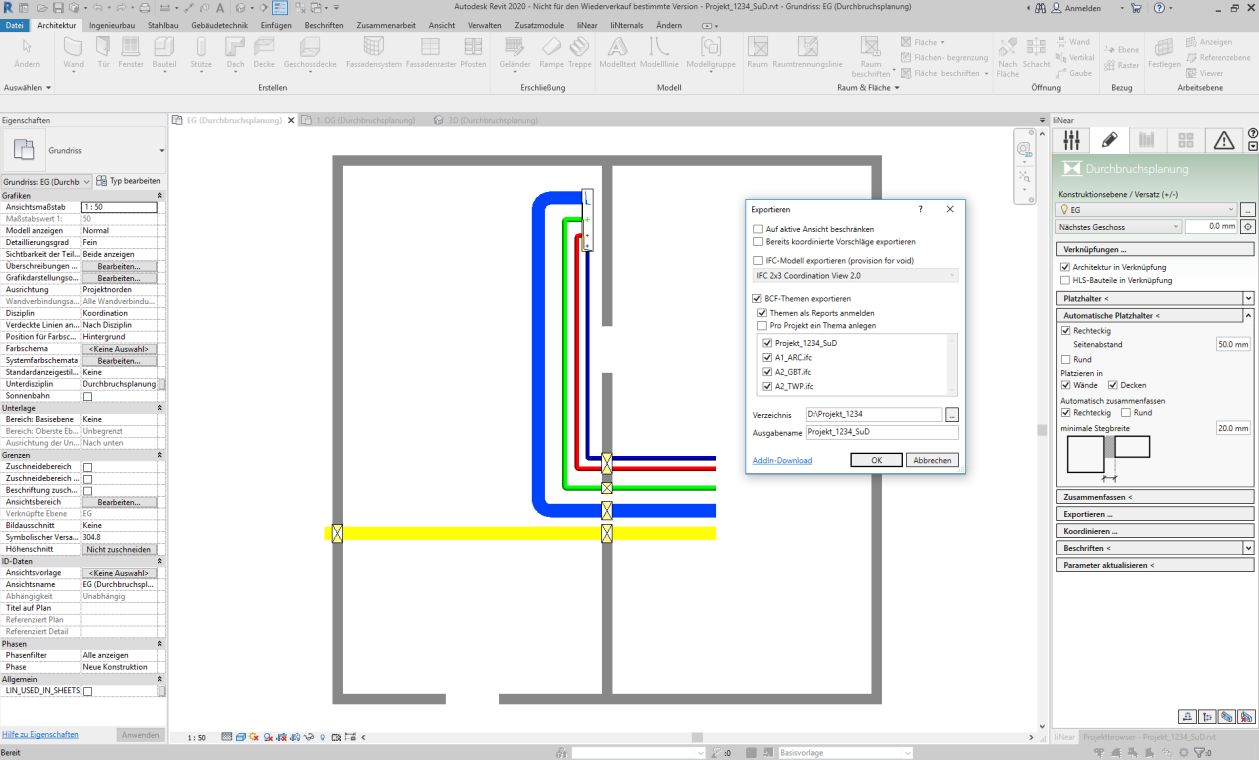

Durchbruchsvorschläge exportieren

Sobald alle Durchbruchsvorschläge platziert sind, können diese in einer BCF-Datei exportiert werden. Diese beinhaltet zusätzlich eine Codierung der für eine Klassifizierung und Umwandlung relevanten Informationen als BIM-Snippet-Erweiterung. Für Prüfende, die nicht mit Revit arbeiten, lässt sich zusätzlich zur BCF-Datei optional eine IFC-Datei mit den Durchbruchsvorschlägen exportieren. Die IFC-Version wird über die Dropdown-Liste ausgewählt und der Export entsprechend vorkonfiguriert und ausgeführt. Um die Zuständigkeiten bei der Klassifizierung seitens der Prüfenden besser zu trennen, steht die Funktion Pro Projekt ein Thema anlegen zur Verfügung. Diese exportiert pro verknüpftem Modell eine separate BCF-Datei.

Abbildung 2 Exportieren von Durchbruchsvorschlägen

Zusätzlich besteht im Anschluss an den Export die Möglichkeit, die resultierende BCF-Datei mit den Durchbruchsvorschlägen im Tab Reports und Aufgaben vor der Weitergabe mit zusätzlichen Informationen, wie Kommentaren, Ansichtspunkten, usw. anzureichern.

Abbildung 3 Durchbruchsvorschläge mit Kommentaren versehen

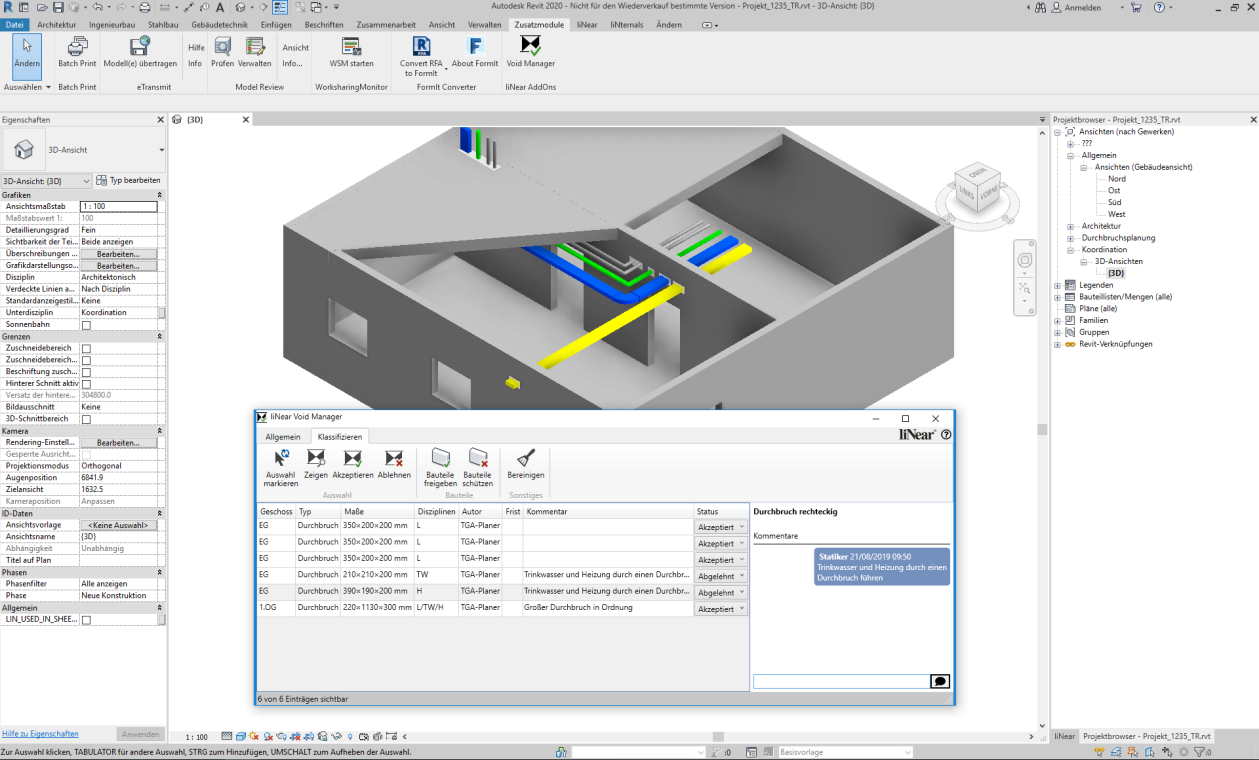

Die Prüfenden können mit dem kostenlosen Revit-Add-In liNear Void Manager die per BCF codierten Vorschläge wieder in ihr Revit-Modell importieren und die Durchbruchsvorschläge dort sichten und klassifizieren. Die Ergebnisse der Klassifizierung werden in eine BCF-Datei zurück gespeichert und an die technischen Gewerke zurückgeschickt. Akzeptierte Durchbruchsvorschläge werden automatisch in dem Modell des Prüfenden als Durchbrüche erstellt.

Abbildung 4 Klassifizieren der Durchbruchsvorschläge mit dem liNear Void-Manager

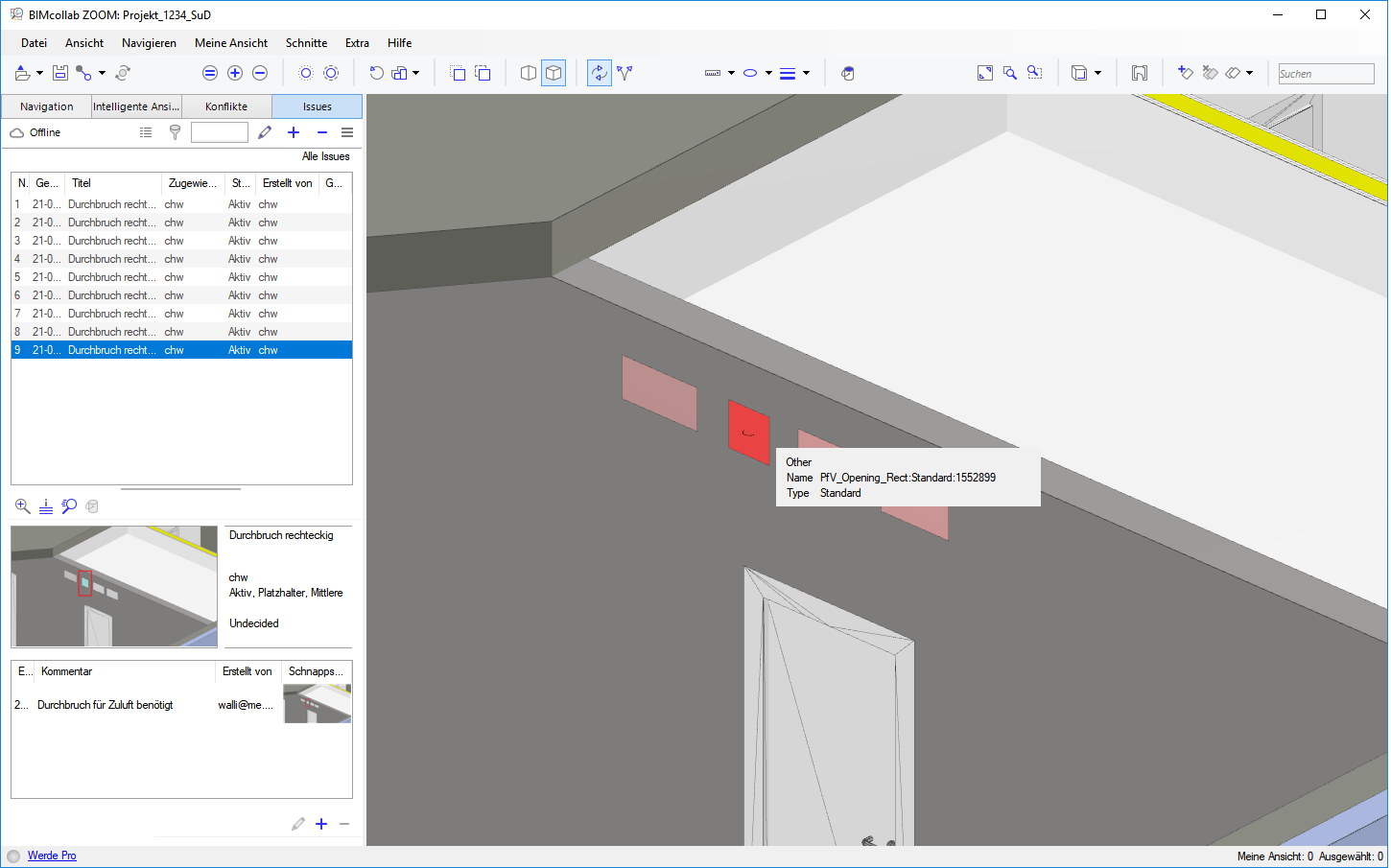

Die Kombination aus BCF und IFC lässt im Kontext offener BIM-Workflows eine Klassifizierung auf vielfältige Weise zu. Per BCF-Report lassen sich die in der IFC vorliegenden Durchbruchsvorschläge im Kontext der überlagerten Architektur sichten und ggf. auch direkt in entsprechende Abzugskörper umwandeln. Eine Klassifizierung findet hier über vorab vereinbarte Status statt und sollte nach Möglichkeit direkt in einem Autoren-System vorgenommen werden, wobei man in einem Durchgang die entsprechenden Abzugskörper in das Modell konstruiert. Die reine Klassifikation kann aber auch völlig losgelöst über handelsübliche BIM-Viewer erfolgen.

Abbildung 5 Sichtung der per IFC/BCF übermittelten Durchbruchsvorschläge am Beispiel von BIMcollab ZOOM.

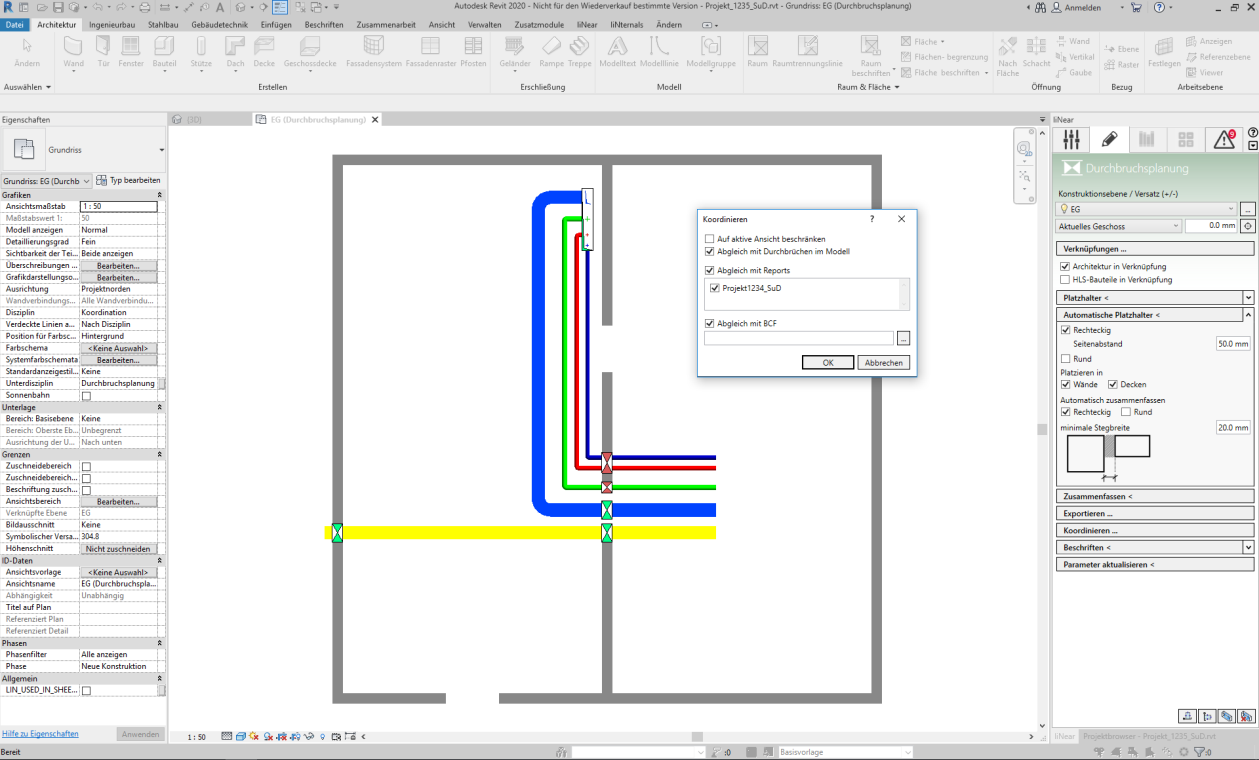

Mit der Funktion Koordinieren wird eine bereits klassifizierte BCF-Datei importiert und alle Durchbruchsvorschläge im Modell werden mit der vom Prüfenden vergebenen Klassifizierung versehen. Akzeptierte Durchbruchsvorschläge werden grün und abgelehnte Durchbruchsvorschläge werden rot dargestellt. Mit dem Tab Reports und Aufgaben können die Kommentare des Prüfenden, z. B. von den abgelehnten Durchbruchsvorschlägen, gesichtet werden. Um die zugehörigen Reports zu Durchbruchsvorschlägen im Modell zu identifizieren, bietet sich die Suche über das Pipetten-Werkzeug an.

Abbildung 6 Koordinieren der klassifizierten Durchbruchsvorschläge mit dem eigenen Modell

(c) buildingSMART Deutschland e. V.

Erarbeitet durch die Arbeitsgruppe Schlitz- und Durchbruchsplanung der Regionalgruppe Mitteldeutschland von buildingSMART Deutschland.

Der Use Cases ist als «Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Lizenz» als Namensnennung - nichtkommerziell Weitergabe - unter gleichen Bedingungen lizenziert

Weitere Informationen unter: creativecommons

Die Use Cases erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind auch nicht im Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingültigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstützen. Die Use Cases müssen den jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgeführten Beispiele erheben keinen Anspruch an Vollständigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als Best Practice und nicht allgemeingültig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst entstehen, kann buildingSMART keine Gewährleistung für die Richtigkeit einzelner Inhalte übernehmen.

PAS ENCORE INSCRIT?

Inscrivez-vous au Service de Gestion des Cas d'Utilisation gratuitement pour commencer à créer votre premier cas d'utilisation.

Les utilisateurs inscrits peuvent utiliser la zone de téléchargement et les fonctions de commentaire.